Meus primeiros contatos conscientes com a língua inglesa ocorreram na tentativa de ler as capas e selos dos vinis de meu pai. Beatles, Grateful Dead, Creedence e um bocado de disco e soul naquela coleção dos anos 70.

Lembro-me de gostar do y de palavras como “year” ou “yesterday”, que por algum motivo esquisito também estava no nome de minha mãe, Mary, e do meu avô materno, Ruy — mas que não era nem um pouco comum no português daquela época e que eu aprendia na escola. O “y”, o “w” e o “k” eram cool, por serem um tanto proibidos por alguma reforma. E o inglês abundava com esses caracteres, o que, pra criança, era quase grego.

Um de meus discos favoritos até eu passar a ter meus próprios discos (no natal de 1985, aos dez anos de idade) foi o Álbum Azul dos Beatles, que abençoadamente tinha as letras impressas nos envelopes de papel azul de cada disco, dentro de cada lado da capa dupla. Assim dava para tentar cantar junto. Não tínhamos nenhum outro disco dos Beatles, só essa coletânea, nem mesmo a complementar de sucessos anteriores a 1967, o Álbum Vermelho. Minha música favorita dos Beatles era “Ob-la-di Ob-la-da“.

Eu era criança.

Quando tentava cantar junto, logo vinha aquele estranhamento fonético. Ninguém complica a nossa vida durante a alfabetização avisando que as marcas fonéticas do alfabeto latino não são universais, e que as vogais e consoantes podem ter sons diferentes, bem parecidos ou, em alguns casos, até os mesmos sons, em outras línguas.

A gente descobre isso sozinho. Quanto à irregularidade fonética peculiar dessa “língua bastarda”, muito maior do que a do português ou espanhol, também pouca gente nos avisa — “olha, você até pode aprender umas regras, mas boas centenas ou milhares de palavras você vai ter que aprender a pronunciar uma a uma”.

Os jogos de Atari eu e meus amigos todos chamávamos de coisas como RRIVER RRAIDE (River Raid), EME ERRE POSTMAN (Mr. Postman), BERZÉRK (Berzerk), etc. Enquanto tentávamos decifrar algumas das palavras que apareciam na tela.

Ou seja, semântica quase nada. Não tínhamos dicionário de inglês em casa, e se não era uma palavra de origem latina que dava para tentar adivinhar o sentido, não se tinha nem ideia. Algumas vezes, por acaso, um amiguinho mais esperto sabia. Outras vezes, chutava-se abismalmente que “food” devia ter algo a ver com foda, ou algo assim. Na minha família ninguém sabia nada de inglês.

Alguns colegas da escola já faziam curso fora da escola, e quando um dos meus melhores amigos se inscreveu, convenci minha mãe de que precisava dessa atividade extracurricular. Fiz um exame para determinar meu nível, que nessa altura, aos 10 anos, devia ser “sei o que é dog e cat, day e night”, etc. Era caro o Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, e o livro do primeiro módulo, todo colorido em papel encerado, mais caro ainda.

A primeira lição do primeiro livro era sobre “octopus”, e tinha um polvo todo ameaçador desenhado — e por algum motivo eu confundia com o recente filme, 007 contra Octopussy. Aguentei só duas semanas, achei bem difíceis e chatas as aulas. Mas antes de me ir, cheguei a visitar a biblioteca do instituto e vi muitos livros em inglês, com suas capas e edições chiques, bastante diferente das brochuras nacionais da época!

Nesse mesmo ano ganhei meu primeiro computador (um TK-85), e naquela época você ligava o bicho na TV como um Atari (só que era preto e branco e tinha a resolução incrível de 64×48 pontos, exceto com uma gambiarra que eu nunca cheguei a executar, que permitia 256×192!). Além disso, eu não tinha gravador de fita cassete, e, portanto, não armazenava os programas. T

oda vez que usava o troço, precisava digitar tudo de novo. E os comandos do BASIC são formados por palavras em inglês, é claro. Isso gerou alguma familiaridade com a coisa.

Fiz amizade com um colega que tinha vários Apple ][, e drives de 5 ¼ — bem como muitos softwares em inglês. Ele me emprestou, e depois acabou me dando, duas revistas americanas de Apple ][ (a grafia ][, em vez de II, coisa de nerds da época) que mudaram minha vida.

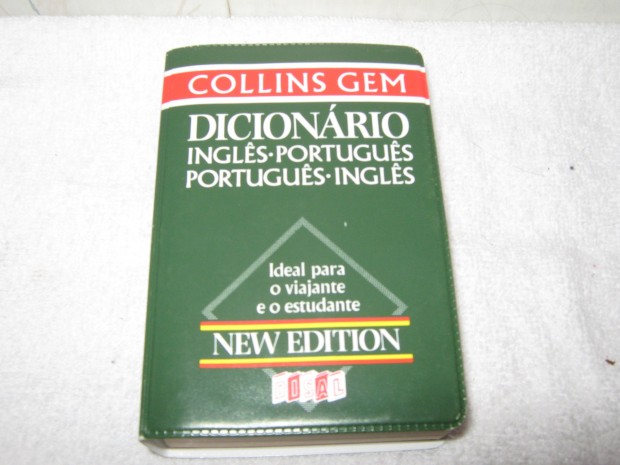

Nessa altura eu já tinha um dicionário: o Collins Gem, e dava para tentar adivinhar o contexto da matéria, ou propaganda, com desse dicionário (sinceramente, não sei o que as pessoas fazem com Michaelis — mas pode ser preconceito meu). Fora isso, era realmente incomum achar material impresso em inglês, ainda que pareça impressionante dizer isso hoje.

Aí passei para a sexta-série e começaram as aulas de inglês na escola, dois períodos por semana. Embora não tivesse a mesma fama e qualificação do Instituto Cultural, sendo um mero inglês de colégio, tudo requeria muito esforço: fazer infindáveis exercícios chatos, pronunciar palavras em frente aos colegas mais avançados, tema de casa.

A professora: bonitinha, cheia de olheiras, exausta, desanimada. Até hoje, quando tento aprender uma língua em sala de aula, essa é a impressão que tenho mais ou menos na terceira semana de aula: “ok, é impossível”. É muita coisa. A curva de aprendizado, num sentido formal, para mim, não está bem desenhada.

Resultado, recuperação. Com a mudança de turno para a manhã, eu, que sempre havia sido notívago, sofri muito. Nunca tive disciplina para estudar em casa, e se não prestava atenção em aula, não rendia nada.

Na sétima série a coisa se repetiu, mas de forma mais grave. Rodei em matemática. Aquela danada fatoração de polinômios, além de que eu simplesmente apaguei para a realidade circundante. Vivia em transe num mundo de fantasia extremamente detalhado que havia criado, e só me interessa ler ficção científica e programar a madrugada toda, apenas para babar na classe no outro dia, em meio a delírios de um mundo pós-apocalíptico onde só restava eu e Vanusa Spindler.

Um dia me arrumei para sair para a aula, sem dormir, deitei na cama todo vestido, com a pasta embaixo do braço, mas pisquei o olho e acordei no meio do programa da Xuxa! Era dia de prova. Outro dia gazeei com um amigo num bar na Rua da Praia, a duas quadras da escola, e encontramos a professora de inglês, com quem tínhamos aula depois. E era também dia de prova.

Ok, na segunda sétima série as coisas deviam melhorar, por certo? Não muito. Passei em tudo, exceto inglês. E na recuperação do inglês também não passei. Bem, havia uma segunda recuperação, só que em pleno janeiro!

Em certo sentido, dá para dizer que aprendi inglês entre essa primeira recuperação e a segunda. Simplesmente varei umas cinco noites decorando vocabulário e fazendo exercícios. Mas só lembro de duas coisas que aprendi: a palavra “knife” e, por algum motivo, sua pronúncia não óbvia. (A chave de pronúncia do dicionário devia ser boa).

Na oitava não tive problemas, e quando os anos 90 chegaram, parece que o inglês penetrou exponencialmente mais em nossa cultura. Já se via seções de livros em inglês nas boas livrarias, e as quatro bancas na cidade que vendiam revistas importadas estavam em mais evidência, com as revistas inglesas de Zx-Spectrum e Amiga 500, que eu devorava (quando tinha dinheiro), além de minhas primeiras e impressionantes Guitar Player.

No meu círculo de amigos, inglês era algo que se tinha vergonha de não saber. Nesse sentido, ajudou estudar num ambiente de escola particular, classe-média alta.

Nessa época, ainda sem fluência nenhuma na leitura, comprei meu primeiro livro em inglês, Foundation’s Friends, que consistia de uma série de histórias escritas no universo de Fundação, uma série de livros de Isaac Asimov que eu adorava — só que por outros autores, consegui depreender isso sem dicionário. Comprei em capa dura, porque estava bem barato perdido em algum balaio, mas quando fui tentar ler, fiquei bloqueado já no primeiro parágrafo.

A palavra “porridge” não constava de meu minidicionário. Mingau denso, normalmente de aveia (curiosamente ontem mesmo eu estava vendo um programa de entrevistas em inglês e a entrevistada usou essa palavra metaforicamente como verbo, coisa que é fácil de se fazer em inglês, basta conjugar: porridged. Ela queria dizer que algo ia ficar difícil politicamente, isto é, ia virar tudo mingau de discussão densa, sem resultado. Imediatamente lembrei que iria escrever este texto, falando da minha palavrinha dificultosa de meus tempos de aprendizado de inglês, e que valia fazer menção).

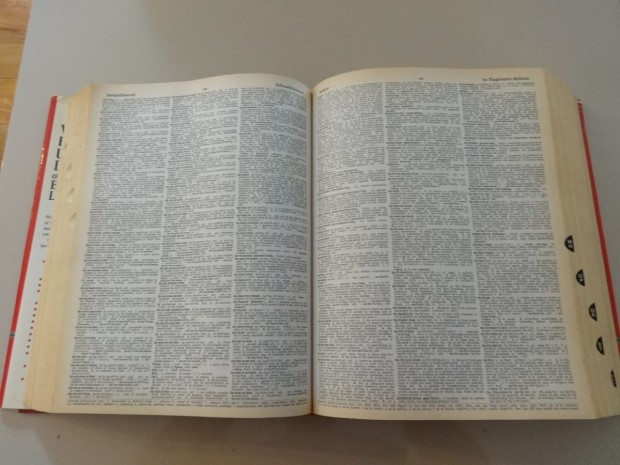

O livro não era bom, mas me levou a comprar um bom dicionário inglês-inglês, que continha esse verbete (“porridge”): o Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary. Um calhamaço valendo duas ou três listas telefônicas de Porto Alegre (uma e meia de São Paulo). (Aliás, nenhum desses livros eu tenho mais: da mesma forma que com as listas telefônicas e enciclopédias, depois da Internet, dicionários de consulta em papel se tornaram mero cacareco inútil em sua casa. Ora, basta consultar no Google, ou se você quer ser mais etimológico, baixe um Oxford English Dictionary no Pirate Bay!).

Por falar no dicionário, aos quinze anos de idade decidi que usar um português-inglês/inglês-português só dificultaria meu aprendizado. Se algum dia eu iria pensar em inglês, não podia ficar filtrando toda minha semântica por meio do português: precisava aprender as palavras do inglês como um nativo as aprende. Desde então, só uso um dicionário de conversão quando estou traduzindo e não consigo de jeito nenhum lembrar um sinônimo em português.

De fato, nesses casos, eu mais alterno o dicionário inglês-inglês com o português-português, usando thesaurus e raiz latina, do que propriamente procuro um dicionário de equivalência. Algumas vezes, quando estou cansado e desesperado, me entrego ao linguee.com ou Google Tradutor (para uma única palavra/expressão).

Em qualquer língua há palavras cujos conceitos não são diretamente traduzíveis, sem falar nos termos considerados intraduzíveis. Mas isso também não lhe contam no ensino fundamental. Até hoje é comum ver gente (adulta) com ideias ingênuas de tradução, que implicitamente parecem acreditar na disposição de algumas equivalências literais, e que simplesmente não conhecem o conceito do “idiomático”. E esse aspecto de ampliação e flexibilização semântico creio, e as pesquisas confirmam, é muito saudável para nossa cognição.

Nessa época do Webster’s eu também invejava muito quem tinha uma Britannica em casa. Eu tinha uma Delta Universal, em português, que acho ter lido inteira. Achava boazinha, parecida com a Barsa (discutia isso com os colegas nerds na escola), mas isso antes de ver e folhear uma Britannica! Felizmente havia várias edições dela na Biblioteca Central da UFRGS, no mesmo Campus onde fiz o ensino médio.

Ler a Britannica pela primeira vez era uma experiência de outro mundo, coisa difícil de explicar para quem nasceu em meio à internet. Saía da biblioteca mais perturbado que satisfeito, afinal sempre ficava uma sensação de que restava tanta coisa interessante para consultar, um tipo de binge-reading. Algo como uma Wikipédia que só se pode olhar até às 20h, num prédio umas seis quadras de distância da sua casa (já que livros de referência não podiam ser levados para casa).

Eu me sentia provinciano e sem acesso no centro de uma cidade de mais de um milhão de habitantes, mas imagine o que seria morar no interior, ou simplesmente na periferia da cidade? Se eu quisesse, eu podia ir a pelo menos quatro bibliotecas boas todos os dias (da minha escola no ensino fundamental, com talvez uns 20 mil livros, do Colégio Aplicação, que era no Campus Centro naquela época, do mesmo tamanho mas mais adulta, a Biblioteca Central da UFRGS com mais de 100 mil, e a Biblioteca Pública, que não tenho ideia do tamanho, mas maior). Além disso, a Rua Riachuelo, famosa pelas dezenas de sebos, não era longe da minha casa, e duas das três bancas que vendiam revistas importadas ficavam no centro, na Praça da Alfândega e na Galeria Chaves.

Na Biblioteca Central da UFRGS, no prédio da reitoria, embora não houvesse obras de ficção — isso ficava para a do Aplicação, próxima dali, a Central tinha apenas livros bizarros de arte e obras de referência — havia também corredores inteiros de catálogos de editoras. Se você fosse rico e quisesse algum livro estrangeiro, talvez você o pudesse encomendar em alguma livraria chique da cidade – que lhe cobraria os olhos da cara. Mas, para ser sincero, nem sei se esse serviço era possível em Porto Alegre naquela época – e mesmo em português apenas a coisa já era meio artesanal, com o dono do sebo ligando para outras livrarias e para a editora, algumas vezes na sua frente, enquanto você esperava para ver se era possível ou não achar o livro.

Então, por meio dos catálogos da Biblioteca Central, resolvi escrever diretamente para a editora nos EUA e ver como podia efetuar o pedido de alguns livros.

É com certa vergonha que confesso que, nos anos 90, como a maioria dos jovens, sucumbi ao esoterismo. Por causa do Led Zeppelin e de um Dicionário do Sobrenatural publicado pela LP&M, fiquei interessado na vida e obra do ocultista vitoriano Aleister Crowley (sim, eu também gostava de Raul Seixas, sabia da relação, mas nunca entrei nessa de Paulo Coelho).

Ajudou meu interesse a descrição do estilo de escrita de Crowley como sendo antigo e rebuscado, “quase indecifrável”, koânico, etc.

Acontece que, ao consultar o catálogo das bibliotecas do Brasil, só havia alguns livros ligados a Crowley no Rio de Janeiro. Uma cópia de uma tradução de Marcelo Ramos Motta havia sido recém roubada da biblioteca da PUC-RS.

Com os catálogos da Biblioteca Central da UFRGS, enderecei missiva (em papel, envelopada, com selos) para Samuel Weiser Publishing, anexando o número de um cartão de crédito internacional, pedindo 7 livros (que escolhi com o critério do título parecer interessante) e dizendo que, se os livros custassem até tal valor, que me fossem enviados. Dois estavam foram de edição, outros cinco chegaram à minha casa.

Não entendia quase nada, mas a curiosidade me fazia trabalhar em cima delas com o dicionário.

E, no mesmo ano, internet. De uma hora para a outra, letras de música que você não tinha como conseguir se a boa alma de um editor de revista nacional não decidisse publicar, todas ali… era só entrar no ftp.uwp.edu e a impressora matricial ilimitada de sua bolsa na reitoria da universidade, custeada com os impostos dos seus pais e avós, passaria a fanfarrear por horas em cima daquele formulário contínuo timbrado.

Crowleyana também: ftp.funet.fi continha todos os livros principais, mais fotos e discussões.

Ainda não tínhamos bem acesso à web (ftp era o serviço mais usado), muito menos web gráfica, mas minhas primeiras compras na amazon.com ocorreram já em 1996. Vários livros de bolso baratíssimos de Kurt Vonnegut Jr. e outras ficções científicas. Uma edição dos poemas do William Blake, a obra completa de Shakespeare por 18 dólares. Ajudou o fato de que na época eu recebera parte da herança de meu pai, ao ser emancipado com 20 anos.

Chegavam caixas enormes da amazon.com, com 30-40 livros. O dólar estava em quase paridade com o real (até 1999). Os livros pareciam muito baratos. Já vídeos e CDs, pedi alguns, mas os VHSs eram caros, e havia o mesmo imposto absurdo que ainda existe hoje, e que soma quase 100% no fim das contas.

Foi em algum momento aí que parei de decifrar ou traduzir os livros em inglês, e passei a ler fluentemente. Possivelmente foi ao ler Sirens of Titan. Durante o ensino médio eu já era liberado das aulas de inglês, fazendo só as provas. Após 1989, após dois anos de “inglês de colégio”, nunca mais estudei inglês formalmente: o grosso do aprendizado ocorreu vendo sitcom, Monty Python Flying Circus, filmes em VHS com a legenda coberta por fita e lendo revistas e ficção científica. Com cerca de vinte e dois anos de idade, era tão fácil ler em inglês quanto em português.

Ainda assim, fora algum chat muito ocasional (em texto), eu não tive oportunidade alguma de fazer conversação em inglês, até começar a praticar o budismo e conhecer estrangeiros, durante a construção de um templo. Nesse ano, 1998, também comecei a ler Finnegans Wake, leitura que ainda não concluí.

Logo em seguida vieram os trabalhos como intérprete e tradutor, inicialmente como voluntário, já tendo duas vezes sido confundido (por uma inglesa e uma nova-zelandesa) com um falante nativo do inglês que aprendeu o português! E então, quando precisei, também dei aulas particulares, com variados graus de sucesso. E agora sigo desenvolvendo atividades remuneradas nessas áreas, como principal fonte de renda.

O meu interesse pela linguagem de forma geral e pela linguística especificamente se formaram por meio da minha aquisição em boa parte natural de uma segunda língua. Hoje, quase tudo ligado à língua me interessa: etimologia, todo tipo de questões semânticas, morfologia, fonética, gramática — e não só do inglês.

Nunca obtive tanto sucesso em outra língua quanto obtive em inglês, mas também nunca tive tanta motivação — outras línguas sempre surgem de questões e assuntos mais pontuais, enquanto que o inglês é algo que culturalmente se respira seja qual for o interesse.

Algumas vezes as pessoas me pedem dicas sobre o aprendizado do inglês. São só três:

1. coloque o inglês como prioridade número um entre as coisas de se aprender, e não descanse antes de pensar e sonhar fluentemente em inglês, porque ele será útil para qualquer outro interesse ou atividade humana que ocorra na arena intelectual;

2. dedique pelo menos 15 minutos todos os dias ao inglês, com o objetivo de aprender vocabulário ou qualquer elemento estrutural da língua — ortografia, gramática, pronúncia, etc.

3. desenvolva um interesse muito forte por algo em que há muito pouca coisa disponível em português – a grande maioria das coisas é assim, sério. De preferência, encontre uma coisa que seja ao estilo “o inglês não é nem o maior obstáculo para entender isso”, algo realmente desafiador.

Como a maioria das coisas, língua é só questão de formar o hábito. Há quem precise de aulas e professores, e há quem nunca passe da etapa de pensar na língua nativa para então produzir algo suficientemente aceitável na língua destino. Há quem forme o hábito por obstinação, e há quem simplesmente tem a boa fortuna de viver um tempo num país anglófilo, ou, como no meu caso, imerso deliberadamente por anos a fio em vários interesses só saciáveis com o inglês.

Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há mais de dez anos. Para saber como fazemos, leianossa política de comentários.