No texto anterior, tratei das formas universais de teleologia, na constituição das coisas, nas arquiteturas divinas, espíritos dos tempos e engenharias da história e porquês definitivos.

Neste artigo, tratarei da expressão individual do sentido.

Pace Kanye West: se auto-intitular gênio não pega bem. Mesmo nessa era em que “gênio” não significa quase mais nada, senão um candango da Apple ou qualquer coisa que esteja na moda.

A faísca que arde em cada um em inúmeras metáforas ao longo da história, evocando o fantasma na máquina e outras pirações dualistas, é a ideia de que haja um substrato transcendente operando simultaneamente com o autômato pavloviano-genético que conhecemos cotidianamente. E aqui, por “transcendente”, podemos até falar em santos e seres divinos, mas também simplesmente ficar com aqueles cujo brilho numa determinada área ofusca toda uma era.

Comparemos um Da Vinci com uma réplica feita pelos seus melhores alunos: há sempre algo de imponderável presente, impossível precisar, mas imediato, incontestável e unânime, na expressão do mestre. Nenhum de seus epígonos, muitos dos quais dotados de prodigiosas capacidades técnicas, explodiu na tela com o je ne sais quoi de Leonardo.

Da Vinci, não só pela pintura, está no rol mais óbvio daqueles que exemplificam o termo. Porém, explicitar o sentido do “gênio” não é tão fácil quanto explicar por analogias, instanciar com exemplos ou dar uma definição bem geral como “aquele que é excelente no que faz num grau que vai além das expectativas usuais de excelência”.

O que é exatamente fazer isso?

No cristianismo, a teleologia pessoal é ordenada com um termo revelador: “vocação”.

A voz é a de Deus, e são as criaturas “imagem e semelhança” que a ouvem: cada qual deles no seu quadrado, com umas exceções extraordinárias. Jesus foi um humilde (e a posição é ressaltada como tal como parte da “boa nova”) carpinteiro. Tudo que ele fez depois foi também parte de uma espécie de “teatro do horror” para ensinar por meio de uma catarse que ressoaria pelos milênios.

Isso, no mínimo, como algo aceito até por um não cristão como eu. A expiação completa de todos os pecados, no caso especial do Cristo sacrificado, na percepção mais generosa e engajada de um crente.

Mas, para o cristão comum de cada dia, ainda assim, há os chamados, particularmente profissionais, mas também de todos os outros tipos. É uma tradição teleológica de reconhecer seu lugar no mundo, baixo ou exaltado, como algo que Deus apresenta, aos poucos, ao longo da vida.

Sempre é considerado necessário um pouco de “leitura de sinais” — esse tipo particular de pensamento mágico é fomentado pela tradição, em conjunto com a pressão institucional e familiar, para produzir um “mundo de sentido” onde o que se faz é, em certo sentido, o que se foi feito para fazer.

Porém, fora detalhes técnicos abstrusos relacionados a mistérios, nada é tão controverso e causador de sectarismo no cristianismo quanto as questões de intervenção divina e livre arbítrio. Ora, o momento de dúvida do próprio Jesus — na talvez maior parte do cristianismo considerado uno com a divindade suprema — exemplifica essa tensão.

Não só isso: as tribulações de Jó estão bem claras lá no antigo testamento — ressoando em A Serious Man, dos irmãos Cohen, por exemplo, se você não tiver conhecimento ou catequese suficiente para entender do que estou falando.

E o pior é que esse fogo, seja o do Deus tribal israelita ou o interno de algo como o “demônio de Sócrates”, nunca é algo que opera convencionalmente. Se não é nossa praia violar a física ou a causalidade e falar em milagres, falemos justamente das convenções, costumes ou, em particular, aquelas tendências coletivas de cegueira que, de tempos em tempos, assolam toda família humana, tenha que tamanho e seja de que tipo for.

E também do dever obstinado do pensador independente e inconformista que as desafiam.

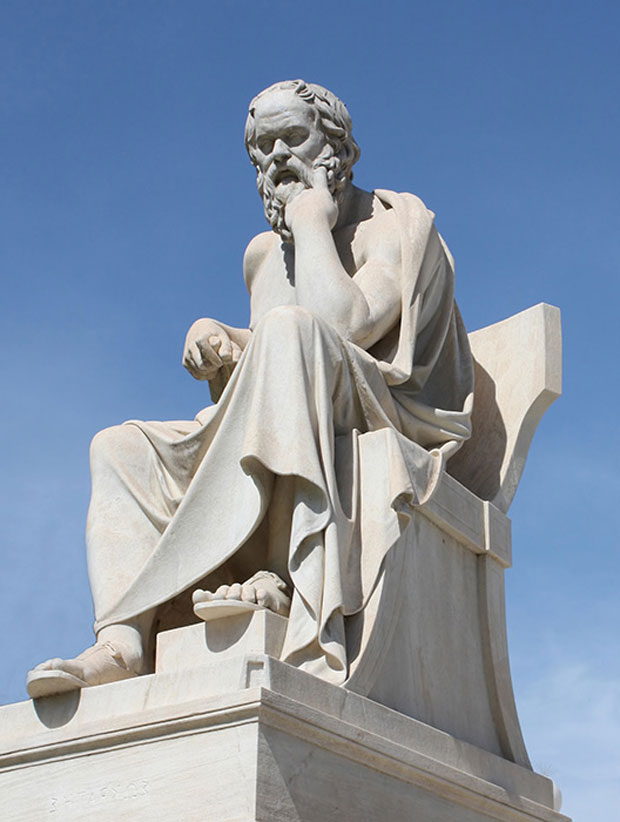

Sócrates, um chato insuportável, evocou em sua defesa que “essa era sua natureza” (para reduzir e parafrasear ao extremo, mas sem perder o sentido). O seu daimon — demônio, espírito, gênio: algo que mistura duas partes de anjo da guarda ou orixá, com uma parte de atman hindu ou deidade tutelar, yidam — foi o que o levou a… ser como de fato era.

Um demônio é um espírito que opera independentemente, no cristianismo, operar independentemente tem toda aquela confusão que produz noções como livre-arbítrio para escapar do problema do mal.

Por que chamo de confusão?

Porque temos livre-arbítrio só para termos a possibilidade de nos ferrar: nosso livre-arbítrio só é bom ao se coadunar com a vontade divina. A independência é uma tensão para o cristão, e exatamente por isso a palavra neutra daimon (“espírito”) acabou “demonizada”!

Enfim, Sócrates, ao fazer o que quer que exatamente fosse o que ele fazia com sua língua afiada, estava apenas obedecendo a sua “vocação” de incomodador público. Neste caso apenas que a voz foi a do oráculo, falando em nome dessa faísca peculiar interna, e não a do deus tribal – mas talvez até essa interpretação mais “moderna” (ainda que anterior ao cristianismo) faça parte do impacto luciferiano de Sócrates sobre seus contemporâneos.

A situação é mais complexa porque uma das acusações que pesavam sobre Sócrates era justamente a de romper com os deuses do passado. Ao invocar o próprio oráculo como justificativa para sua personalidade saliente, Sócrates novamente ironizava e provocava: nada nele jamais cessava de revelar o compromisso indefectível com jogar luz sobre a ignorância. Até ao romper com a tradição ele estava na verdade seguindo a tradição!

Soa tão bonito (e é possivelmente, não tenho certeza, uma metáfora anacrônica) “jogar luz sobre as trevas da ignorância”, mas não é como se algo mais do que a confusão ficasse evidente. Sócrates, o parteiro do conhecimento alheio, “dava luz” nesse sentido desconfortável. Não é de admirar que certos teóricos (muitos, desde pelo menos Kierkegaard) reconheçam em Sócrates o nascimento do sujeito.

Antes havia o mito, e a pilha de cadáveres relativamente anônimos: com Sócrates, enfim um homem com um caráter, uma biografia, e mais que isso, um agente claramente, mesmo em seu tempo, histórico. Ora, não é como se que a Grécia não tivesse “figuras” antes de Sócrates, elas abundavam.

Mas o tipo peculiar de “celebridade” complexa que Sócrates evidenciava foi sem dúvida algo novo.

Jesus e Sócrates: os dois exemplos, enfim, trágicos. Exemplos de integridade (creio descansado que ninguém ousaria chamar qualquer um dos dois de qualquer outra coisa) que descambaram em morte deliberada. Convencionalmente, para não desviar do assunto, ninguém concordaria que sejam fins “legais”, agradáveis: por outro lado também são exemplos do uso do momento da morte como ensinamento (ou “happening”, “performance”, “publicity stunt” — o último frequentemente mal traduzido como “golpe”, mas também “feito”). Se todo mundo morre, porque não fazer uma limonada?

Não precisamos invocar o obviamente espiritual para falar no “dever do gênio” (título, aliás, da ótima biografia de Wittgenstein por Ray Monk), no dever perante nossa própria visão mais elevada de nós mesmos. Mas o que seria propriamente a espiritualidade senão exatamente um ir além das convenções? Sem confundir isso com uma iconoclastia adolescente, uma simples rebeldia frívola, embasada em ressentimento — mas um comprometimento inequívoco e inquebrantável com a própria natureza.

Independente perante crucificações e cicuta: um diamante cuja estrutura cristalina só fica mais perfeita com o calor das paixões humanas que o cercam.

Nosso gênio, não importa quão diminuto ou irrelevante seja, é insuportável, algumas vezes até para nós mesmos. “Gênio” é o que se realmente é, além das flutuações de humor e objetivos temporais. Ainda que não se seja particularmente genial, ainda que nossa “vocação” seja a de carpinteiro sem nenhum complexo de messias.

Mas, muitas vezes, ouvimos ídolos falsos: a pressão de grupo, o autoengrandecimento, ou perdas de tempo tais como prioridade em fama, fortuna e prazeres sensoriais. Ninguém está fazendo julgamento moral aqui: apenas que o demônio não está nos detalhes, em outras palavras, o gênio só se ocupa de sua total expressão, de levar seus dons/talentos, sejam quais forem, a consumação na excelência que é a essência da virtude.

O resto é adereço.

E talvez seja esse o narcisismo do gênio: que ele seja um fim em si mesmo. A independência, que em seu estado puro seria uma imperturbabilidade perante as infinitas tensões sociais e familiares — e enfim, nos casos extremos, perante a própria morte ou fins piores ainda — torna-se uma prisão auto-imposta.

É o ego que nos tortura até que o carneamos, usamos a gordura como cosmético, a pele como roupa, os ossos por adereços e a carne como alimento. Há um limiar entre a máxima megalomania e o não se importar com dançar de forma ridícula, e é esse o equilíbrio delicado entre o asshole e o mahatma.

Não que não devamos temer o gênio cujo prisma não encontra as condições ideais de ângulo e luz para produzir um arco-íris: Daniel Johnston, Qorpo Santo, Henry Darger, Aleister Crowley, e tantos outros “gênios teratogênicos”… ou gente como Napoleão e Hitler, gênios de um tipo que certamente preferiríamos, como cultura, que simplesmente não existissem.

O daimon é efetivamente amoral. E talvez já estejamos um tanto mais acostumados com gênios ambíguos ou vilões explícitos. Daí a tendência universal, particularmente na incipiência, de pânico perante a saliência. Sua, de outros, tanto faz.

Kanye West pode ter lá suas virtudes transcendentes, e ser um inovador em música e moda, mas a todos, admiradores inclusive, nos soa um tanto ridícula, quase infantil, sua auto-afirmação. Ele é tão profundamente idiota em certas colocações e stunts que não podemos evitar desconfiar de alguma profundidade irônica.

Mas talvez eu veja assim só porque sou um brasileiro branco gordo que finge ler Finnegans Wake e que fica mesmerizado com coisas como o uso inovador do auto-tune no 808s & Heartbreak (um disco que eu, droga, preciso admitir que gosto!) e com o casamento de tablóide com a vênus calipígia Kim Kardashian.

Gênio?

Só se for na versão atual, que vem cheia de vergonha alheia.

Obs: Pretendia mencionar James Hillman em algum momento do texto. Isso acabou não ocorrendo, portanto, faço menção nessa nota. Também não consegui socar o Russell Brand, gênio, no sentido pequeno de hoje, mas gênio – se é que mencionar ainda mais celebridades fosse ser palatável.

Obs. 2: Alguém me pediu para falar do Kanye West, fenômeno que conheço, mas me abstenho, no mais das vezes, de repicar nas redes sociais e na conversa fiada. Tá aí, sem vergonha.

Obs. 3: Respirem fundo, equilibrem suas emoções, antes de comentar. Tá difícil a vida? O texto não colabora com o autoengano? Boiou? Não venha tentar terapia aqui.

Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há mais de dez anos. Para saber como fazemos, leianossa política de comentários.