Nós, seres humanos, tendemos a significar nossa existência implicando experiências individuais e coletivas a modelos genéricos de histórias.

Quando investimos emocionalmente nessas histórias, trazemos junto suas emoções subjacentes, sua forma de organizar o tempo, as identidades que assumiremos e as que atribuiremos aos outros. Mapearemos quais são os poucos aspectos da realidade que receberão nossa atenção e os muitos que serão ignorados. Tudo isso está entrelaçado num nível bastante básico de nosso contato com o mundo e é com base nisso que articulamos significados e planejamos ações.

Todos procedemos assim – o problema é que não percebemos o que estamos fazendo e ficamos apegados, não apenas a símbolos específicos, mas também às formas de prefigurar a realidade sem as quais estes símbolos sequer fazem sentido. Se deveríamos olhar bem antes de comprar um sapato, imagine o quanto mais cuidadosamente deveríamos olhar antes de comprar um mundo.

Te convido a pensar um aspecto da atual crise política a partir desta perspectiva: a demanda de que se escolha um dos lados (um dentre apenas dois lados possíveis) na disputa pelo poder entre os grupos pró-impeachment e pró-PT.

Ao contrário do que ouvi muitas vezes, eu argumento não haver nada de “passivo” em recusar as narrativas simplistas de ambos os grupos. Narrativas onde há heróis (Lula ou Moro), vilões (Lula ou Moro!), inimigos, ameaças, soluções prontas, momentos de catarse etc. Todos recursos muito fáceis de identificar. Não deveríamos pressupor que “tomar posição” só é possível nas posições previamente dadas no tabuleiro. Isso é resultado do equívoco de não se perceber a maleabilidade e o caráter co-construído do próprio tabuleiro. É como que desconhecer as regras do jogo e mesmo assim querer jogar.

Em um sentido específico dos termos, aliás, os dois grupos são antes de tudo conservadores. Insisto, pelo contrário, que recusar a recompensa emocional de cobrir a complexidade do mundo com enredos prontos requer muita atenção, paciência e reflexão. Ainda mais quando isto é feito em público, diante de líderes carismáticos, com a sedutora sensação de pertencer a um grupo engajado em uma luta comum contra um inimigo perigoso, diante do risco de excomunhão (quando não violência física) perante quem não adere de modo irrestrito ao que quer que seja.

A ação mais importante no atual momento é parar e observar em detalhe as partes desse todo. Digamos:

- As características de “herói” servem para encaixar todas as informações que possuímos sobre absolutamente qualquer pessoa envolvida nesta história? Duvido muito.

- Aqueles que são codificados como “inimigos” têm intenções tão homogêneas assim e são adequadamente descritas pelo termo que utilizamos?

- Levando em conta o poder performativo da nossa linguagem, os termos que estamos utilizando estimulam quais sentimentos em quem nos lê?

- Esses termos facilitam o diálogo com quem criticamos ou o dificultam ainda mais?

Com essas respostas, como compramos narrativas tão fáceis? Resposta: não olhando bem o suficiente.

Há incontáveis motivos para isso, por exemplo: não dá para olhar com calma se estamos agitados emocionalmente ou, para falar o mais óbvio, se não queremos olhar ou sequer jamais desconfiamos que seria melhor olhar melhor. É o que fazemos com todas as outras metanarrativas de nossas vidas, do ‘casamento’ ao ‘sucesso profissional’.

Nenhuma história é boa o suficiente para redescrever o mundo inteiro, pois o mundo é sempre mais complexo que as palavras. Mas algumas delas não resistem nem mesmo às primeiras olhadas: logo se tornam eticamente questionáveis, esteticamente inadequadas ou dependentes de omissões diversas para funcionar.

Deveríamos primeiro desconfiar das narrativas muito simples, fáceis e recompensadoras até chegarmos ao ponto de desconfiar de todas, isto é, da existência concreta delas, independentemente de referenciais.

Em última instância, a movimentação ativa da atenção do todo para as partes e das partes para o todo nos leva à compreensão de que nossos recursos de produção de sentido são invariavelmente provisórios: nossa “imagem do mundo”, ou de uma parte dele, se modifica cada vez que voltamos a ela. Disso, segue algo que ouço nas duas tradições tão diferentes com que mais aprendo, a teoria da história e o budismo: esta plasticidade de como prefiguramos a realidade pode produzir agonia, pois nos desempara, mas também é libertadora, pois coloca em nossas mãos a responsabilidade de articular significativamente o mundo.

Em relação ao momento político atual, a objeção mais comum ao que digo é: “o momento é de polarização. Agora é necessário escolher um dos dois lados”. Mas quando olho para as informações organizadas pela narrativa da polarização, fica claro para mim que o momento é exatamente de deixá-la de lado. Sem perder atenção às urgências do contexto, que pode gerar consequências difíceis de reverter, deveríamos também construir vias alternativas. A narrativa da polarização não é em si falsa, pois há mesmo uma polarização. Mas é enganosa porque, embora ela exista dentro de um enfoque particular, desaparece quando é vista por outros. Mais especificamente: os grupos são rivais no aspecto bem específico de sua disputa de poder, mas não estão em polos opostos em suas propostas e ações de governo, especialmente a partir dos mandatos de Dilma.

Aqui tudo depende de qual é a minha preocupação ao organizar os eventos de uma certa forma e sob certas descrições, pergunta: o que nos preocupa é a disputa de poder como um fim em si (caso em que há polarização) ou esta mesma disputa como meios para um fim maior (digamos, uma sociedade mais justa, em que todos possam desenvolver seus potenciais humanos – caso em que, ao meu ver, nitidamente os envolvidos são tudo menos polarizados)?

Da mesma forma, tanto podemos enfatizar a “rivalidade” entre Flamengo e Fluminense, pois eles são mesmo times de futebol concorrentes, quanto podemos enfatizar que ambos estão do mesmo lado, pois os dois são times de futebol e nenhum deles é algo tão diferente do outro como seria se falássemos de uma equipe de natação, tinta para parede, espécie de mosquito ou buraco negro. Eles não são nem naturalmente rivais nem naturalmente próximos. Tudo depende de como focamos.

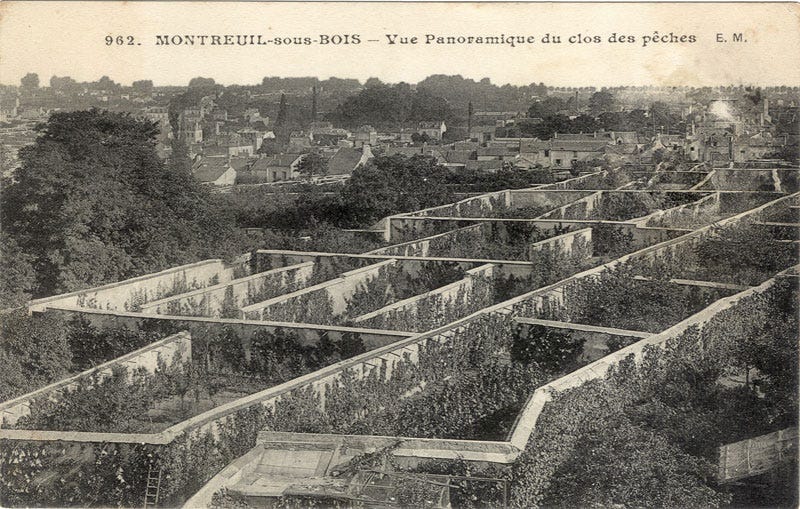

E isto, por sua vez, depende de porque damos foco ali e não lá, em um dos muros e não no labirinto inteiro (um nível mais amplo) ou em uma pessoa perdida lá dentro (um nível mais específico). Quanto mais maleáveis estivermos para dançar entre os níveis de observação, melhor.

Deveríamos nos perguntar então: o que está me motivando a olhar os eventos atuais a partir de um ou de outro ângulo? É meio óbvio que o que vemos é também consequência de olharmos em uma direção e não em qualquer outra. Isso explica por que as posições do “outro” às vezes nos são tão incompreensíveis: eles não vêem o que vemos também porque não estão olhando para as mesmas coisas.

Alguém pode argumentar que estrategicamente vale a pena ir às ruas junto a um ou outro grupo. Eu concordo com a existência da possibilidade, mas acho efetivamente difícil no atual contexto. Os símbolos do ato dito pela democracia são tão ligados ao PT (a começar pela presença do próprio Lula) e aos atos ditos contra a corrupção tão ligados a perspectivas socioeconômicas e objetivos políticos imediatos dos quais discordo (a começar pela aglomeração ser na frente da FIESP) que minha presença em qualquer um dos eventos provavelmente reforçaria a eficácia social de ideias que rejeito mais do que contribuiria para impedir ilegalidades. O saldo é negativo por uma grande margem. Mas esta não é a questão do texto, e reconheço ao menos a validade da objeção.

Reconhecer a complexidade do mundo, como Norbert Elias já argumentou, não apenas requer uma boa dose de distanciamento, mas também produz um desencantamento inicial – que, porém, compensa a longo prazo. Pense em quantos impulsos imediatos cada um dos membros da comunidade científica precisa conter até que se possa produzir um conhecimento complexo. Mas pense também no re-encantamento que se pode produzir no mundo devido à postergação da recompensa: remédios mais eficientes, capacidade de viajar rapidamente até o outro lado do mundo etc.

Entendo que “mas veja bem, vamos refletir…” não é o discurso que imediatamente mobiliza multidões, mas o problema não seria exatamente nossa dependência coletiva de soluções fáceis, que caibam em nossos espasmos muito curtos de atenção, que não exijam leituras complexas ou fact-checking de nossas mentes cansadas demais após dias longos de trabalho, que nos entretenham, que recompensem nosso anseio infantil por uma figura paterna que nos ampare?

Com a qualidade do nosso debate público, ainda que consigamos vencer cada uma das polêmicas que surgem a muito custo, as decisões da semana seguinte serão novamente debatidas por mentes confusas e responsivas com base em memes, boatos, ofensas… A gente fica discutindo modelos de governo, relação entre estado e mercado etc, mas, embora tudo isto seja relevante, verdade seja dita: no nível de alfabetização, de maturidade emocional, de capacidade de diálogo e de interpretação de texto em que nos encontramos, estamos perdendo tempo.

É como juntar um monte de gente que não tem as habilidades mais básicas para jogar futebol (tipo dominar a bola, dar um passe, saber que não pode encostar a mão etc.) e ficar discutindo se o melhor esquema tático vai ser 4–4–2 ou 4–3–3. Tanto faz: não vai dar certo. Mesmo que ganhemos um jogo, imagine a dificuldade de ganhar toda semana.

Quem acha ruins as duas grandes alternativas do momento talvez reconheça que precisamos nos engajar na ação de longo prazo de melhorar nosso debate público, não só ampliando sua racionalidade mas também na qualidade da circulação de afetos que dão base a essa ação.

Quem está em um dos lados da dicotomia também não deve discordar: afinal, um petista considera que uma ampla maioria sustenta a ideia absurda de dar um golpe e um ativista pró-impeachment acha que uma multidão fez escolhas políticas também absurdas nas últimas eleições. Independente do que se deva fazer agora, há de se reconhecer que é preciso combater as condições que trazem à tona momentos deste tipo.

A polarização política atual se perpetua numa “má infinitude”, na medida em que a FIESP precisa do fantasma da “corrupção petista” para fazer valer sua política econômica e o PT precisa do fantasma da “ameaça golpista” para mobilizar uma esquerda que, a não ser pelo medo, não possui motivo algum para apoiá-lo e à qual ele próprio não ouve em outros momentos.

Há uma polarização, sim, mas ela existe exatamente na medida em que as pessoas compram a narrativa da polarização. (Se eu e meu vizinho acreditamos que somos inimigos, então há uma inimizade, exatamente porque agimos baseados nesta crença. Mas não há inimizade ou amizade por si só, fora da crença dos envolvidos). Não acreditar nesta narrativa (não só racionalmente, mas acima de tudo emocionalmente) é a única forma de enfraquecê-la.

Uma narrativa, dizem, é a proposta de uma forma (estética, ética, emocional, em um sentido mais complexo também epistemológica) de olhar para o mundo. Não existe uma realidade pronta lá atrás. Embora não a inventemos do zero, nós é que a articulamos a partir de emoções, expectativas, enredos e modelos explicativos, selecionando alguns níveis de observação possíveis entre vários, algumas descrições de acontecimentos possíveis entre várias, etc. Então, por exemplo, quando você tem medo, você constrói um mundo em que há rivais, em que o foco da temporalidade é de curta duração, em que a recompensa emocional é a superação da ameaça etc. Quando os afetos (e todo o resto) são outros, então o mundo passa a ser outro também.

Assim, se investimos emocionalmente numa narrativa sem perceber adequadamente tudo que vem junto com ela, já estamos “pegos” e vamos sofrer um bocado até nos libertarmos de novo – já perdemos a autonomia no nível mais básico, que é o de como construímos a realidade. Quem está movido por medo, por ódio, por esperança, por apego a identidades (amor a um ou outro partido ou à “etiqueta” de alguma dada posição política ou econômica) já perdeu a autonomia há muito tempo, sem sequer ter percebido. E, para termos noção do buraco em que estamos, a imensa maioria de nós (eu sem dúvidas) se perde nisso em algum nível.

Vejo isso em muitas pessoas que saíram às ruas no dia 18/03. Olhando para uns anos atrás, é nítido que essas pessoas investiram emocionalmente no PT com um desejo muito sincero de uma sociedade mais justa. Mas agora não querem nem conseguem mais — ou não conseguem querer — se desapegar do que outrora simbolizou essa esperança. Ainda que no caminho o partido tenha se aliado aos ruralistas, à bancada teocrática e ao que há de pior na nossa política. Que esse mesmo partido tenha se envolvido em incontáveis escândalos de corrupção, passado por cima dos direitos indígenas, esquecido a reforma agrária, enganado os próprios eleitores para ganhar as últimas eleições etc.

Lendo alguns amigos naquela noite, parecia que nada disso jamais havia ocorrido. Essa amnésia deve tê-los aliviado temporariamente, mas vai na direção contrária dos desejos sociais que antes os motivavam e que não desapareceram completamente. Não há outra saída senão desapegar dos símbolos, o que é muito mais fácil se os reconhecemos desde já como maleáveis. Um trabalho de luto é doloroso, mas é necessário. Os referentes mudam sempre mais rápido que os símbolos.

Sem entrar na questão de quais são as múltiplas motivações tortas nos atos pró-impeachment, é interessante que também ali o apego simbólico tem o PT como a maior referência — o que funciona, por exemplo, como distração da corrupção cometida por outros partidos — e parte do que vem à tona agora talvez tenha ficado latente ao longo de todo o governo petista e remonte originalmente a fatores como identificação de classe social.

Diante das narrativas simplificadoras que nos seduzem, é preciso resistir com o corpo inteiro (pensando, estando atento, respirando e resistindo ativamente ao envolvimento com o ódio, o medo, mesmo com a esperança, observando os pressupostos e as consequências de cada uma de nossas ações) — e não há nada de passivo nisso.

***

Alguns créditos: a Eliane Brum escreveu sobre o desejo de crença que tem se manifestado no contexto presente, mas no momento da escrita eu só havia passado os olhos no texto; o li apenas depois, até para ver se evitava misturar as linhas de raciocínio, mas recomendo — como tudo dela. Acho que ela tem razão em apontar a importância da racionalidade, mas insistiria que, para isto, enfatizar os afetos é fundamental: talvez eles sejam pré-condições da racionalidade. Quem diz que uma representação (no sentido aí do texto) é a proposta de uma forma de olhar para o mundo é o Frank Ankersmit, e muito desse papo sobre enredos e narrativa vem do Hayden White. A menção a Norbert Elias se refere ao livro Envolvimento e Distanciamento; ele aponta o círculo vicioso entre responsividade emocional (especialmente o medo) e ignorância: quanto mais envolvidos e imediatistas, menos compreendemos o mundo; quanto menos compreendemos, menos capazes somos de agir adequadamente. O livro mais recente do Vladimir Safatle, O Circuito dos Afetos, valoriza o desamparo e critica a centralidade do medo e da esperança como afetos políticos. Tenho aprendido com bons comentários sobre política no Facebook de Rebeca Lerer, Silvio Pedrosa, Bruno Cava, Pablo Ortellado, Moysés Pinto Neto, Eduardo Sterzi e outros, e este texto se beneficia muito de lê-los. Há uma excelente explicação budista sobre como emoções, narrativas etc. nos “pegam” neste texto da Pema Chödrön, e acho que não vamos avançar muito se acharmos que compreensão intelectual por si só pode nos manter imunes das armadilhas da nossa mente. Nós já entendemos que é pra não nos apaixonarmos pelo poder, mas sabemos fazer isto? Também já ouvi muita coisa do Lama Padma Samten sobre algumas das ideias subjacentes ao texto, embora evidentemente em outros contextos.

***

Nota da edição: esse texto foi originalmente publicado no Medium do autor e republicado, com autorização, no PdH por acreditarmos em sua grande contribuição para os debates que estamos tendo agora e teremos no futuro.

Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há mais de dez anos. Para saber como fazemos, leianossa política de comentários.