Nota do editor: esse texto já tem um mês de idade, e foi escrito “em um momento pré-revolta com a mídia (ocasionada pelos protestos desse último mês)”. Sobre isso, aliás, foi recomendado pelo autor esse texto publicado na Folha há alguns dias.

* * *

Os sinais de que o jornalismo como conhecemos está em uma terrível crise estão por todos os lados há algum tempo. Todos os dias jornais fecham ou encolhem, empresas de comunicação demitem a rodo, anunciantes deixam de bancar páginas supercaras em jornais para comprar posts em blogs e comerciais no Youtube, a audiência do tal “jornalismo sério” — de documentários e grandes reportagens — está em baixa, a credibilidade da grande mídia parece em franco declínio, o sensacionalismo, extremismo de opinião e superficialidade dão o tom de muitas manchetes nos jornais, capas de revistas, chamadas na TV e títulos em portais.

Não esquecendo, é claro, que repórter de jornal é atualmente a pior profissão do mundo, dizem.

Mesmo que você não seja um coleguinha, deve estar familiarizado com este cenário e todo o discurso de lamentação que segue. Eu, como parte interessada (é o meu futuro!), já participei de debates, vi aulas, centenas de artigos e livros, troquei emails, gastei muito teclado e saliva tentando achar soluções — e tenho lido várias opiniões interessantes nos últimos e particularmente sangrentos dias.

Quanto mais discuto, mais eu tenho a impressão que para garantirmos a sobrevivência, ou “refundação” daquele jornalismo que sonhamos na faculdade, precisamos voltar muitos passos e décadas para entender a raiz filosófica do problema, que só se mostrou mais aparente com a internet.

E estamos adiando essa conversa ao tratar de coisas como modelos de publieditoriais, novas narrativas em HTML5, “engajamento em social media” e coisas assim. Todas essas questões parecem importantes, mas elas só servem para dar uma falsa esperança de que o modelo que estamos erradamente acostumados terá uma sobrevida. Ken Levine define de maneira elegante por que a crise se agravou na última década nos EUA e finalmente chegou com toda a força no Brasil:

Entender por que os jornais estão quebrando, mesmo chegando a cada vez mais gente [pela internet], requer o entendimento que eles nunca estiveram no ramo de vender notícias — ao menos não diretamente.

Os jornais fazem dinheiro amealhando um público e o vendendo a anunciantes. (…) Os executivos dos jornais americanos viram a internet como um meio de conseguir o que sempre quiseram: um público cada vez maior para anunciantes e, verdade seja dita, um palco mais abrangente para atuar. Com a distribuição online praticamente gratuita, milhões de leitores estavam apenas a um clique de distância, e eles entenderam que os dólares da publiciade estariam lá prontos a serem apanhados.

Mas eles ignoraram as regras básicas de oferta e demanda.

O erro primário de cálculo dos empresários de comunicação — de desconsiderar a concorrência e a finitude da verba publicitária ante um “inventário” infinito — está causando uma perda de qualidade não apenas na Velha Mídia™, mas no jornalismo em geral, em um momento onde nunca precisamos tanto de bom jornalismo para separar o sinal do ruído.

Robert McChesney, fundador da Free Press e autor de várias obras sobre jornalismo, diz em seu último livro, Digital Disconnect, que não há esperanças no atual modelo. Há sinais positivos aqui e ali (mais aqui), mas no médio prazo não teremos dinheiro o suficiente para viver os tempos áureos — que foram bem menos áureos que poderiam — de redações lotadas.

A solução para o problema de gerar jornalismo suficiente começa com o reconhecimento de que ele é um bem público. Jornalismo é algo que a sociedade requer mas que o mercado não consegue gerar em quantidade ou qualidade suficientes. O mercado não é capaz de solucionar o problema, não importa quão fantásticas sejam as tecnologias.

Para ele, as empresas de jornalismo estão insistindo em um erro de mais de 100 anos, que até uma década atrás se disfarçava de regra (ou oportunidade, para os empresários ingênuos): a ideia de que a publicidade sempre vai pagar as contas do jornalismo e ainda por cima gerar lucro. Quanto mais cedo acordamos para a realidade de que a internet deixará definitivamente este sonho para trás, melhor as nossas chances de redesenhar o futuro.

Spoilers: McChesney também acha que o paywall não é exatamente a solução, e sua argumentação faz bastante sentido.

Se o jornalismo é importante e as leis do mercado não dão conta de pagar a conta do mínimo jornalismo necessário na era da internet, quem vai? Antes de tentar achar algumas respostas, precisamos começar o processo de separar o jornalismo ofício do jornalismo-empresa. Vem comigo (ou siga instruções de como ler depois, calmamente, lá embaixo).

AVISO: TEXTO BEM LONGO A SEGUIR.

O fim do jornalismo como braço da publicidade

Uma enorme parte das críticas que temos ao jornalismo praticado hoje (como o motivo de os sites de notícia serem tão feios) pode ser vista tanto como causa quanto consequência deste caos que nos encontramos. Você pode dizer que a credibilidade está em baixa porque a mídia erra demais, e eu posso dizer que há uma pressão para “o tempo real” e menos gente escrevendo mais matérias.

Eu vou dizer que há demissões porque ninguém quer pagar por algo que tem de graça na internet e você vai dizer que não há por que pagar quando o outro site tem rigorosamente as mesmas notícias. Você vai além e diz que ninguém irá se prontificar a pagar por jornalismo porque só há notícia de violência e celebridade e eu vou dizer que só há esse monte de bobagem porque elas dão muita audiência (logo, mais dinheiro de publicidade).

O fato de a Veja e a Carta Capital (e seus correlatos eletrônicos) jogarem cada vez mais para as suas respectivas torcidas acontece por pressão da torcida ou porque elas estão justamente influenciando a torcida? Estamos errados, os dois, estamos certos. Pouco importa a essa altura.

O que importa é que todos esses dilemas Tostines confrontam a excepcionalidade do jornalismo (uma atividade do setor de serviços que deveria ser tratada de forma diferente, pela importância na democracia) com a lógica de que um bom produto, para o mercado, é o que tem custo baixo e o maior retorno possível. Como as grandes empresas de notícia passaram os últimos anos não vendendo notícias, mas juntando o maior público possível para vender a anunciantes, em tempos de crise – ou de maior pressão por lucros – elas têm de fazer isso gastando cada vez menos.

Este “mal do comercialismo”, na crítica de McChesney, diminui — ou melhor, esconde — o papel fundamental do jornalismo para a democracia. Digitando isso parece que estou tendo um daqueles delírios de grandeza que acomete qualquer jornalista que queria mudar o mundo quando prestou vestibular. Mas é que o impacto de menos jornalismo, mesmo o altamente comercializado da grande mídia, não é o mesmo que “menos carros sendo vendidos”; não é simplesmente uma indústria desacelerada, empregando menos gente. Não é a vitória do novo promissor sobre o velho decrépito.

O estrago é maior.

Em seus livros, McChesney mapeia a erosão da cobertura política em cidades menores nos EUA. Os bons repórteres de política custam caro, pela agenda e anos de trabalho. Menos jornalismo significa para o pesquisador um país mais corrupto. “A próxima geração de governantes terá bem menos dificuldade em engordar suas contas bancárias. Por toda a nação, a maior parte da atividade governamental tem acontecido no escuro, se comparada com uma ou duas décadas atrás”.

Se, no Brasil, as atividades dos políticos e grandes empresas já não são devidamente investigadas pela imprensa, como imaginar que agora será melhor?

Fica evidente aí um paradoxo que deixa mais claro que o jornalismo não é uma função qualquer. Ou não deveria. As melhores, mais bem apuradas e mais impactantes reportagens, críticas ou artigos não são necessariamente (ou são raramente) as mais lidas — e certamente não são as mais baratas. Mas, especialmente na internet, elas custam praticamente o mesmo para o verdadeiro consumidor, comercialmente falando — o anunciante.

Sem saber o que fazer, neste tempo de menores retornos as empresas jornalísticas cometem um lento suicídio. Para satisfazer a demanda por cliques, crescem o bolo, jogando mais açúcar em manchetes açucaradas e sensacionalistas, polvilhando com não-notícias sem parar, mas largando de mão o recheio.

Porque ninguém chega a ele, e ele é relativamente caro. Isso vai matar todo mundo de diabetes antes de fornecer nutrientes suficientes à nossa democracia.

A importância do jornalismo não é medida pelo faturamento, o lucro, ou os cliques. Não dá para reforçar isso o suficiente.

Todo jornalista que se preza tem alguma história de uma grande reportagem que fez e se orgulhou, que efetivamente mudou a vida de alguma pessoa ou explicou um assunto importante, mas que recebeu uma audiência mínima. Isso é normal e, novamente, não é sinal de “um povo burro” ou mesmo de uma estratégia de divulgação necessariamente errada.

Semanas atrás ouvi um desses causos de frustração profissional, assistindo a uma aula-debate inaugural de uma pós-graduação de jornalismo. Um editor de grande portal reclamava que um lindo, bem diagramado, apurado, contextualizado e cheio de infográficos especial sobre os 10 anos dos atentados de 11 de setembro teve uma fração das leituras da não-notícia “celebridades que tiveram problemas com as drogas” ou algo que o valha.

Uma foi programada por vários repórteres e infografistas por mais de um mês, outra foi ordenada no meio da tarde para criar uma galeria (page views!) em cima de apenas um “fato” novo, requentando notícia velha.

Houve um desconforto na sala, porque de certa forma o editor jogou a questão, ou a culpa, em nós mesmos. Ele implicava que se nem a gente, um “público de elite”, clica nessas coisas, fica difícil a vida desse jornalismo “sério” que a gente reclama tanto que está sumindo. Será que o problema mesmo não é falta de dinheiro, mas sim falta de demanda? Será que a gente superestima o valor desse jornalismo sério, e que ele está sendo menos lido agora do que antes?

Não há indicativos disso. Pelo contrário. Se o índice de leitura de bobagens aumentou, também cresceu a popularidade de artigos e reportagens aprofundadas. Há incontáveis sucessos de longas narrativas, maiores que qualquer coisa no papel, e criou-se até uma designação para isso, Longform.

Passamos cada vez mais tempo conectados, e mesmo em um mundo cheio de estímulos paralelos as pessoas passam mais de uma hora ouvindo atentamente longas discussões em podcasts ou vídeos no Youtube, escrevendo comentários de muitas linhas e participando de discussões complexas em listas de email. O bom jornalismo — o ofício — ajuda a nutrir esse ambiente enriquecedor.

Mesmo assim, há muita gente boa, acredite, que acha que a internet, associada à ascensão das classes C e D no Brasil (ignorando o fenômeno lá fora), são as responsáveis pelo menor nível do jornalismo. Tiram um printscreen de qualquer portal para provar. Mas as notícias mais escandalosas e superficiais, com fotos impactantes sempre chamaram mais a atenção, sérias ou não.

Acontece que como os editores não tinham tanta concorrência e números tão precisos de público para cada pedacinho do jornal (e as empresas não tinham tantos acionistas 1), era possível guardar segredo e continuar fazendo capas com o que era “importante para o público” lá em cima. E, afinal, muito jornal sério tinha o seu braço Notícias Populares para as não-notícias, sangue e fofocas.

Novamente, para ficar claro: a notícia importante não precisa ser lida por todo mundo e fazer sucesso comercial para ser bem sucedida em seu papel democrático. Eu aposto que a edição da IstoÉ com a capa Eriberto, um Brasileiro teve menos page views que alguns dos posts mais lidos do Ego. Mas não há dúvidas de qual foi mais importante para o País.

O mesmo acontece, em menor escala, nas mídias locais: as reclamações da comunidade que aparecem quando um repórter do jornal de TV local confronta uma autoridade sobre uma obra abandonada podem ser vistos por um punhado de gente, mas geram – menos vezes do que o desejado, é verdade – alguma ação do poder público. Porque o quarto poder tem um papel importante e, em um mundo ideal, benéfico para a sociedade.

Até algum tempo atrás, não havia necessidade de colocar no microscópio que tipo de coisa dava audiência e qual não dava. Sim, melhores manchetes e capas vendiam mais revistas e jornais, e davam mais dinheiro de anúncios, mas o modelo comercial pré-internet era baseado menos em números específicos de audiência e muito mais no “monopólio da atenção”.

Concentro-me nos jornais e mídia impressa em geral, que estão em situação mais periclitante, mas isso serve em boa medida para todos os outros produtos de mídia. Sei que é difícil lendo isso em um site da internet, mas tente imaginar este mundo louco que era o da informação pré-1993. O jornal era um negócio incrível, cara.

Em um jornal havia (ou há, pelo que dizem) jogos (Sudoku, palavras Cruzadas), humor, opinião, serviços como a programação dos cinemas, críticas de arte, placares da rodada, classificados. Antes do advento da rede mundial de computadores™, era só abrindo um jornal (ou uma revista) que você conseguia todas essas coisas.

Até ensaiou-se uma transcrição perfeita desse modelo com AOL e Yahoo! lá fora e os portais aqui. Mas cada vez mais não temos um só destino quando passeamos pela rede – e o ponto de partida, as mídias sociais e o Google, estão fora do controle da mídia tradicional. Eu, por exemplo, leio tirinhas nos sites dos próprios cartunistas (quando algum deles tuita algo bom), jogo, vejo a programação de cinema ou placares da rodada em apps, leio opinião em blogs.

E, melhor, o que você nem sabia que gostaria de ler pode aparecer através de indicações dos curadores que conhecem melhor “suas necessidade” que qualquer editor de jornal: quem você segue no Twitter ou Facebook, lugares onde passamos cada vez mais tempo das nossas vidas.

Com a internet, ficou claro que a publicidade não bancava a imprensa por opção, mas por falta de. Ela nunca quis ser a mecenas da informação para o povo. Mas como a mídia tinha o monopólio da nossa atenção, e poderia cobrar um preço inflacionado para intercalar suas páginas de jornalismo com anúncios, as empresas aceitavam a barganha.

Na internet, o público e os anunciantes tem mais opções. Mais oferta, demanda relativamente igual de anunciantes leva a um preço menor, como explicou Ken Levine. E, como disse o Nizan Guanaes hoje na Folha, a publicidade está tão perdida quanto as empresas de mídia.

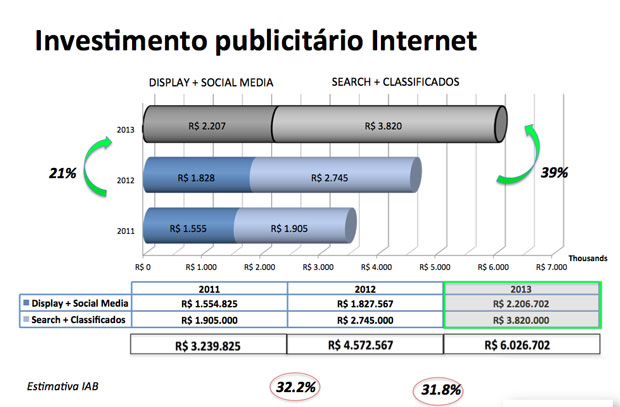

Nos EUA, para cada 10 dólares perdidos em publicidade da imprensa de papel, apenas um é ganho com a publicidade online. Aqui no Brasil, a conta é mais ou menos R$ 15 para R$ 1. Hoje, no mundo do Google Adsense, uma reportagem investigativa concorre por dinheiro de publicidade com um vídeo da Porta dos Fundos.

E perde feio, vai perder sempre.

Além da publicidade, a exploração comercial do monopólio da atenção rendia muitos subprodutos rentáveis que simplesmente desapareceram. Pense por exemplo nos classificados. Se alguém quisesse vender um produto, em um esquema peer-to-peer, precisava pagar anúncios no jornal. A demanda era tão grande e era algo tão rentável que lá na minha cidade havia vários escritórios do Correio Braziliense espalhados pela cidade apenas para coletar esses anúncios.

O que está acontecendo com este comércio? Não tenho informações do Brasil, mas sabemos que em 2000, os jornais diários dos EUA receberam 20 bilhões de dólares vendendo anúncios nas seções de classificados. Em 2011, o número era US$ 5 bilhões, e ele tende a zero em tempos de Cragislist e eBay, MercadoLivre, sites de imóveis e tumblrs-vendo-tudo-estou-de-mudança.

Como eu mesmo mostro aqui quase involuntariamente, a discussão sobre o futuro do jornalismo online se confunde demais com uma conversa sobre o futuro da publicidade. Ao passar para os anúncios online, cheios de metas, métricas e preços definidos por “conversão”, as marcas têm uma noção cada vez melhor da grana que desperdiçavam no papel, na TV ou no rádio.

Muitas empresas de comunicação, já sem a atenção absoluta do consumidor comum, vêem que não podem concorrer em quantidade e agora tenta provar que os anunciantes devem pagar por um premium para estamparem suas páginas, já que seu público é “mais qualificado”. Mas vamos supor que você é um anunciante, e eu te digo que meu site é lido por pessoas de 22 a 34 anos, majoritariamente homens, classe A-B, interessadas em tecnologia.

Eu te dou um media kit lindo e um preço para aparecer em algum lugar que será rapidamente ignorado pelo meu público – banners animados, o background todo, post pago, o que você quiser 4.

Pois bem.

Você vai analisar essa opção com outras potencialmente mais atrantes. Como, por exemplo, a possibilidade de aparecer para exatamente este público, com ainda mais exatidão, por uma fração do preço no Facebook. Ou no Google, em um momento mais interessante – quando o cliente está se preparando para comprar, por exemplo.

Eu não sou publicitário, mas fico me perguntando: fora o famigerado BV (que só será alto se meu site for bem grande), por que diabos você vai deixar o seu clienteanunciar comigo? Por que, em um site com cobertura independente de tecnologia, por exemplo (que por acaso eu sei melhor como funciona), você vai arriscar colocar seu anúncio – ou um brand content, que seja – no meio de notícias que podem falar mal da sua marca 5?

Se o anunciante concordar com essa situação longe do ideal, o leitor tem um site mais feio e o editorial sofre pressões contra a sua independência. Se o anunciante não pagar, o editorial não tem dinheiro, e o público não tem site pra ler. É uma situação em que não há como todos saírem vitoriosos.

Antes que você, provavelmente publicitário ou “editor de social media” levante a voz, eu não vou me concentrar aqui na meia dúzia de jornais que tem sofrido menos com a crise, as exceções que confirmam a regra. Mesmo quem sofreu menos, como New York Times, Financial Times ou as organizações Globo, não estão passando incólumes. E os veículos nativos digitais que faturam bastante com conteúdo gratuito e publicidade, como Huffington Post ou Buzzfeed, tem muitas peculiaridades, especialmente um alto nível de investimento externo, que impossibilitam classificá-los como “exemplos”3 a serem repetidos em larga escala.

A crise ainda não chegou a todo mundo, ainda há dinheiro a ser ganho em alguns lugares. Os anunciantes não vão subitamente sumir do jornalismo. Há pessoas bem mais entendidas que eu sobre o assunto que darão diagnóstico e tratamento mais precisos. Mas o simples fato de toda conversa sobre reforma do jornalismo, especialmente online, ficar travada no “de que maneira vamos atrair anunciantes” mostra que há algo errado.

Esta é uma guerra perdida. Quanto mais tempo gastarmos nela, atrasando o fim inevitável, menos capazes seremos de enfrentar o momento seguinte.

Quem paga a conta

Como o negócio da grande imprensa nunca foi exatamente vender notícias, em um momento de crise as empresas têm diversificado suas ações. E não faltam exemplos interessantes.

O Guardian, por exemplo, oferece cursos de aperfeiçoamento dos mais variados tipos (e está abrindo um café; Wired, TechCrunch, Wall Street Journal e algumas revistas do Brasil investem pesado em conferências; a Vejinha cria apps pagos de melhores restaurantes da cidade; a Atlantic agora tem uma divisão de eBooks; a Monocle refina o modelo “conjunto de talheres da Ilha de Caras” e vende produtos caríssimos em seu site; a Capricho é uma das maiores revistas do Brasil em faturamento, entre outras coisas, por causa das suas lingeries.

Os diretores de marketing em grandes empresas de comunicação estão (ou deveriam estar) pensando em maneiras de explorar as velhas e conhecidas marcas para ganhar dinheiro fora da mídia. Até porque longe das notícias, os anunciantes até se sentem mais à vontade para patrocinar eventos, por exemplo. Todas essas estratégias podem funcionar – e podem até compensar as perdas publicitárias em alguns casos.

Mas e se as empresas de notícias pensassem em algo radical: ganhar o sustento vendendo notícias, primordialmente? Parece óbvio: se você quer ler matérias da Folha, é só pagar uma assinatura. Sempre foi assim (apesar de as vendas mal pagarem os altos custos de distribuição), por que online seria diferente? Esse parece ser o caminho mais fácil e lógico para boa parte da mídia que tem encontrado um terreno hostil online.

O sentimento geral de executivos de empresas de comunicação em 2013 é que partir para o modelo gratuito na web, a história de achar que com mais audiência, mais anunciantes se interessariam, foi um erro estratégico. Grande. Mas esconder todo o seu produto atrás de uma cortina paga também é ruim, já que dificilmente novos públicos serão atraídos. A solução parece ter sido encontrada abrindo algumas portas, fechando outras e vendendo a chave.

Na Folha, copiando o New York Times, há um limite de reportagens que podem ser lidas de graça por mês e a partir disso é preciso pagar uma assinatura para acesso ilimitado (reportagens clicadas a partir de redes sociais não entram na conta do limite); no Wall Street Journal e revistas científicas, você só vê o início das matérias.

Na Piauí ou New Yorker, só é possível ler algumas das reportagens online. Na Wired, elas chegam antes para assinantes. Há muitos modelos e sabores e mesmo que o modelo do “paywall poroso” (o mais popular) seja tecnologicamente burlável com alguma facilidade (há até um plugin na loja do Chrome para matar o paywall da Folha, o que eu considero eticamente terrível, mas discutamos isso outro dia), ele parece estar dando certo para alguns importantes.

O New York Times já tem 676 mil assinantes digitais, e a Folha tem cerca de 50 mil, o que não parece nada mal. Se havia aqui no Brasil todo um ceticismo inicial na linha do “quem vai pagar por isso neste País?”, desde o fim do ano passado a solução do Paywall já foi adotada por aqui pelo Zero Hora, Gazeta do Povo e Correio Braziliense, entre outros.

Um parênteses, sobre o paywall e o “comportamento padrão do brasileiro”: vejo cada vez mais gente hoje que passou anos pirateando coisas online que agora consome só (ou muito mais) coisas “legais”, via Netflix, iTunes, rdio e essas coisas. Não foi uma súbita iluminação ou reforma ética. Foi que tudo isso está ficando 1) mais prático que o produto pirata e 2) cada vez mais barato, a ponto de muitas vezes não pensarmos no preço.

Então, para o jornalismo online ser cobrado, ele tem de ser não só significativamente melhor que a alternativa gratuita encontrada online (muitas vezes pirata, já que há sites que copiam todo o conteúdo na cara-dura — olá, Luis Nassif) mas também mais “prático”: bem organizado e útil, à sociedade e ao indivíduo.

Apesar de ser uma solução adotada cada vez mais por grandes veículos, o paywall – ou qualquer variação de “leitores pagantes” – como principal fonte de receita deve funcionar até melhor em publicações menores, com temas mais específicos, desde que elas agreguem algo bastante relevante, exclusivo e caro (no sentido de querido) ao leitor.

Uma agência de notícias sobre o mercado financeiro ou um site sobre comida, games ou futebol podem encontrar um número de fãs/clientes suficiente para experimentar cada vez mais com modelos de assinaturas. O interessante aqui, acredito, é que as “startups de jornalismo” são muito mais enxutas em termos de custo e estão melhor posicionadas para conquistar assinaturas ou transformar leitores (que, em veículos menores, normalmente tem uma relação muito mais próxima com os jornalistas) em financiadores.

Quinhentos mil Reais em uma grande empresa de comunicação criam, normalmente, muito menos jornalismo que em uma operação mais modesta, online, com jornalistas igualmente experientes 6.

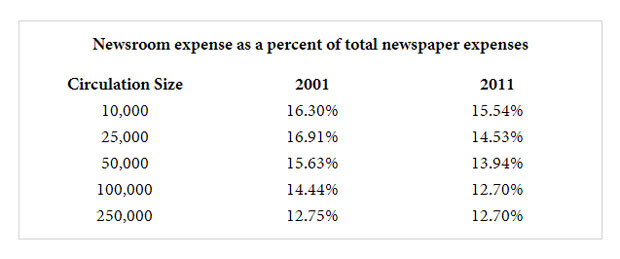

Porque uma quantidade relativamente pequena do custo das empresas que fazem jornalismo é com jornalismo. Não achei esse dado no Brasil, mas nos EUA a média de gasto com as redações (em relação ao total do custo dos jornais) não chega a 13%. Nos melhores, como o New York Times ou Washington Post, ela deve chegar a 20%. Em outras palavras, os jornais ainda são estruturas inchadas, com diretores, equipes comercial e de distribuição gigantescas e parte física (prédio, gráficas) levando um dinheiro desproporcionalmente alto.

Por isso instituições mais enxutas, nascidas na Web, devem ganhar terreno. As fundações e ONGs de jornalismo, que falarei melhor em seguida, são modelo nesse sentido. Tanto ProPublica e InsideClimateNews, que ganharam o mais prestigiado prêmio de jornalismo dos EUA no último ano, alocam mais de 80% do dinheiro de custeio em “criação de conteúdo”.

Em um interessante artigo, Ken Doctor, autor do livro Newsonomics, compara o retorno de investimento em redações mais fortes contra o custo de outros setores (comercial, vendas), e chega à conclusão que justamente no momento de crise o investimento em melhor qualidade editorial é a chave para sobreviver à iminente fase pós-publicidade.

Então, Pedro, 30 mil toques para dizer que a solução é simplesmente investir em conteúdo editorial e cobrar por ele? Não tão rápido. Há vários problemas no sistema de assinaturas, especialmente em implementação e precificação, mas há questões mais profundas. Ao colocar a decisão de qual jornalismo vai sobreviver na mão dos leitores apenas, o paywall pode escancarar o comercialismo de outras formas. A racionalização “custo de produção x retorno de leitores” vai continuar, e alguns assuntos fundamentais, abrangentes e caros podem ficar de fora ou parecerem em menos veículos.

Se deixarmos só o mercado atuar, nos atuais moldes, a tendência é que a informação fique ainda mais concentrada na mão de poucos que tem dinheiro para investir em coberturas que dão menos audiência. Isso já acontece hoje. Se na primeira Guerra do Golfo tínhamos repórteres brasileiros literalmente na linha de frente, e durante a Missão de Paz do Brasil no Haiti tivemos até veículos regionais fazendo a cobertura in loco, hoje o que chega aqui é a visão da CNN traduzida sobre esses assuntos — e isso é um problema político até.

Se um jornal, digamos, do Acre, só puder se bancar com assinantes (provavelmente acrianos), não haverá dinheiro o suficiente para mandar um bom repórter cobrir no Congresso assuntos relevantes àquele estado. A visão do eixo Rio-São Paulo e Nova York/Londres sobre política e mundo tendem a ficar mais presentes, acredito. Isso é um movimento que não começou agora, com o uso cada vez mais forte de textos de agências. Mas como a internet quebra as barreiras geográficas da informação, haverá ainda menos produção local de assuntos não-locais.

Há mais interpretações e opiniões com os blogs e colunistas, é claro, mas a matéria-prima noticiosa não terá muitos sabores.

O financiamento direto pode resolver o negócio jornalismo para alguns sites, jornalões e revistas (depois do enxugamento), ou ao menos estancar o sangramento. Mas quando o jornal começa a servir aos seus leitores habituais apenas, e não à sociedade, também temos um problema em potencial.

É bonito falar de “compromisso com os leitores”, mas o compromisso tem de ser com a verdade, os assuntos de interesse público e a democracia. Boa parte das empresas de comunicação que têm conseguido navegar melhor pela crise hoje passam pelo processo de Foxificação, como define a Economist em homenagem à republicana Fox News. São produtos jornalísticos que radicalizam as suas opiniões políticas, ou abusam do populismo, para ganhar e fidelizar uma base de leitores (sendo ridicularizada no processo pelo outro lado). E isso é terrível, no longo prazo.

Se você depende exclusivamente do dinheiro dos leitores, é necessária uma cautela maior na pauta e abordagem. Se mais de 90% dos leitores do seu jornal são favoráveis à redução da maioridade penal, por exemplo, qual o sentido de sequer discutir o assunto? Se o público é conservador, qual a lógica comercial de levar adiante pautas como descriminalização das drogas ou direitos das minorias? O papel do jornalismo é desafiar o senso comum quando a discussão fizer sentido à sociedade. Se ela for refém da opinião dos leitores, é mais difícil desempenhar esse papel.

Hoje, nos comentários dos sites quando um leitor é contrariado ele simplesmente fala “nunca mais volto aqui”, ignoramos porque ele representa 8 centavos por ano a menos pelas “ad networks”. Quando ele valer 30 Reais por mês, a coisa pode ser diferente.

Sei que estou simplificando um pouco a discussão do conteúdo pago. Cada modelo de financiamento direto desses rende um post sozinho, e provavelmente há algumas boas teses rolando sobre (amigos que fazem pós-graduação em jornalismo: deixem suas teses mais googláveis. Grato.). Mas vale ainda falar rapidamente sobre duas outras ideias.

A primeira é o “financiamento colaborativo”, usando ferramentas como Kickstarter ou Catarse. No Nieman Lab, Adrienne LaFrance estudou alguns dos projetos bem-sucedidos no Kickstarter e trouxe números interessantes: até outubro de 2012, 662 projetos de jornalismo passaram pelo site, e 37% deles conseguiram dinheiro o suficiente para chegar ao objetivo, recebendo um total de US$ 2,23 milhões, ou menos de 1% dos projetos totais.

É bem pouco, na verdade, e isso é um problema para sustentar o jornalismo no longo prazo. É viável juntar 300 doadores para fazer um documentário, já que é um trabalho de relativo curto prazo e com uma “recompensa” bem definida. Mas a recompensa do bom jornalismo é um pouco intangível, e há uma tendência de projetos populistas ou com vídeos muito bem feitos se sobreporem às boas ideias. Lembram-se do Kony?

A conclusão de LaFrance é que o crowdfunding pode ser interessante para dar início a projetos pequenos e tópicos, mas não podem ser considerados substitutos do velho modelo.

Há uma última opção, que é normalmente vista como isso mesmo, último recurso: pedir doações. Muitos jornalistas acham que passar o chapéu fere a dignidade e equiparam “profissionais” a amadores. Eu também pensava mais ou menos nessa linha até sair do meu último emprego fixo e pesquisar melhor o assunto. Ou “redimensionar o orçamento”, não sei o que veio primeiro.

Mas quem mudou a minha cabeça foi uma pessoa que nem sou tão fã: Amanda Palmer. A artista é um dos maiores cases de sucesso do Kickstarter, por ter conseguido levantar mais de 1 milhão de dólares para a gravação de um disco e uma turnê, e contou como conseguiu mobilizar tanta gente em uma interessante palestra no último TED).

Ela encerra a sua fala com a seguinte charada: “as pessoas ficaram sempre obcecadas com a questão errada: como fazer com que as pessoas paguem por música. E se nós começássemos a perguntar: como nós podemos deixar as pessoas pagarem por música?”. Transportando para o jornalismo na web, e se, ao invés de ficarmos obcecados com a cara tecnologia do paywall, não abríssemos todo o conteúdo e deixássemos as pessoas à vontade para colaborar? Felix Salmon, na Reuters, define: “se você quer dar dinheiro, é mais provável que você dê mais, e dê de maneira mais alegre, do que se você sentir que está sendo forçado a gastar dinheiro”.

Faz sentido?

Como tudo é muito novo, há poucos exemplos para provar a tese, sempre operações pequenas. O melhor case é o da blogueira Maria Popova, que mantém o Brain Pickings, onde três vezes por dia ela fala de livros que ama, cita frases, ilustrações ou vídeos inspiradores. Com essa receita ela atrai mais de 1 milhão de visitantes por mês, alguns bem famosos. A renda, segundo ela, vem em grande parte de doações (a quantidade é livre, há gente que paga mais de 300 dólares por ano).

E ela vive bem, e antes de chegar aos 30 de idade já ganhou um elogioso perfil no New York Times e entrou na lista das 100 pessoas mais criativas nos negócios da Fast Company7.

Há uma outra vantagem do sistema de doações: se considerarmos o jornalismo como um bem público, o modelo de doações faz mais sentido, filosoficamente falando. Ele não discrimina pagantes de não-pagantes (como os paywalls) nem tem de prometer benefícios extras aos financiadores (como no crowdfunding).

Ademais, se o jornalismo servir para cumprir a sua função democrática de elevar o nível do debate público, explicar temas complexos, fiscalizar os poderosos e melhorar a vida da população, ele tem de ser gratuito e distribuído de maneira mais ampla possível. A internet, no caso, é perfeita para isso.

Ah, sim, depois de pesquisar tanto o assunto, vou experimentar algo nessa linha aqui no Oene: embaixo deste post há um “doe” do PayPal. Fique à vontade de contribuir para que eu coloque mais dos meus posts aqui e menos em revistas pagas ou sites cheios de publicidade (que me pagam até bem, obrigado. =) )

De todo modo, ainda é possível inovar bastante no sistema de doações: ele ainda não é exatamente intuitivo, rápido, e os “benefícios” não são tão evidentes. Por isso começam a aparecer serviços como o CentUp: a cada dólar que você doa para sustentar o seu blogueiro favorito, 50 centavos vão para uma ONG escolhida pelo produtor de conteúdo. É um modelo bem interessante, que eu já me inscrevi para experimentar aqui.

Como eu disse, ainda há muito o que discutir sobre todos esses modelos de financiamento de jornalismo na era pós-publicidade que, repito, já chegou para alguns e demorará um pouco mais para outros. Eles serão cada vez mais importantes, e provavelmente se complementarão. Mas eles não são suficientes. Como McChesney disse e fiz questão de mencionar logo no início, “jornalismo é algo que a sociedade requer mas que o mercado não consegue gerar em quantidade ou qualidade suficientes.” O que acontece quando temos casos assim?

Quando a sociedade inteira paga

Pelo que está escrito em nossa Constituição, ouvir o que os partidos políticos tem a falar é importante para a democracia. Mas se a justiça eleitoral deixasse apenas que a lei de mercado ditasse as regras, apenas os políticos mais ricos falariam. Por isso o TSE compra espaços publicitários (com desconto) para que todas as correntes de pensamento apareçam para a gente no rádio e TV ao menos uma vez por ano – muitas vezes criticando os governos. São cerca de R$ 160 milhões gastos com isso por ano.

A sociedade brasileira, através leis amplamente discutidas, também entende que o mercado não é capaz de bancar tantos projetos artísticos necessários para o fomento à cultura do País, e por isso usamos mecanismos como a Lei Rouanet, que destinou R$ 1,23 bilhão para financiar, através de renúncias fiscais, todo tipo de manifestação artística em 2012. E isso acontece em vários tipos de atividade, mesmo em campos onde as empresas ajudadas obtenham lucro.

Quando o governo vê que o livre mercado entra em pesado conflito com o interesse público, ele (idealmente, eu sei) age. Para manter o preço da passagem relativamente baixo em relação ao custo real, por exemplo, o Governo Federal isentou as empresas de ônibus do pagamento do PIS/Cofins sobre o lucro e a prefeitura contribuiu com outros R$ 660 milhões ano passado. Se o mercado fornecesse um bem público sozinho, seguindo a lógica de preço, custo e lucro, sem interferência, haveria bem mais protestos na Paulista.

Você vê onde eu quero chegar, certo? Se a sociedade, através de regras do governo e leis, entende que uma atividade comercial é estratégica para o bem estar da população, pode incentivá-la através de subsídios. Será que a sociedade pode – ou deve – ajudar a salvar o jornalismo? Essa é a pergunta que, mais do que nunca, deve ser respondida.

No Brasil (8) já existem alguns subsídios ao jornalismo, especificamente na isenção de impostos sobre alguns insumos como papel jornal e filme fotográfico – coisas cada vez menos relevantes em tempos de internet. Dada a resistência (não totalmente injustificada) a postura política de algumas empresas de comunicação, vê-se na verdade um incômodo com estas “regalias”.

Mas na última vez que a questão desses pequenos subsídios foi discutida no Supremo, em 1996, 5 ministros foram a favor e 5 foram contra o pleito da Folha de estender a isenção de impostos a mais matérias-primas de jornais impressos. No voto de minerva favorável ao jornalismo, Sepúlveda Pertence disse: “Evidentemente, não se pode ficar indiferente às considerações no sentido de que uma imunidade como essa representa mais do que a garantia da liberdade de pensamento, mas o estímulo à circulação de informação e cultura”.

A imprensa também é tratada de maneira excepcional no [artigo 150 da Constituição, onde é dito que é vedada à União, Estados, DF e Municípios “instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão”. Curiosidade: é o mesmo parágrafo em que está vedada a cobrança de novos impostos de “templos de qualquer culto”, uma das causas que jornalistas gostam de brigar contra.

Se pedir doações parece derrota para alguns jornalistas, a ajuda do governo parece ferir não só a moral mas a independência da profissão. Mas será que é o caso mesmo? McChesney coloca o seguinte quadro para quebrar alguns pré-conceitos:

De um lado temos o ranking de países onde há mais liberdade de imprensa – não só onde não há censura, mas onde o poder político ou econômico sofre menor influência no trabalho jornalístico. Na coluna do meio, o ranking da Economist de “democracias mais desenvolvidas”.

Há uma semelhança bem clara entre as duas, o que nos leva a crer que uma imprensa mais livre ajuda a fazer países mais democráticos. O curioso é comparar ambas com a terceira coluna: muitos dos países democráticos, com imprensa independente, também recebem um alto subsídio governamental para a atividade jornalística. Contraintuitivamente, o alto investimento estatal não significa automaticamente qualquer tipo de controle.

A lógica é simples, para McChesney: mais jornalismo de qualidade permite aos cidadãos fiscalizar melhor os governos e empresas, além de participar das grandes discussões da democracia. O mercado sozinho não paga o bom jornalismo e, portanto, o governo entra na equação – às vezes financiando jornalismo público de alto nível, outras isentando empresas jornalísticas de determinados tributos ou criando fundos para a imprensa. Especialmente em momentos de crise como esse, é interessante olhar mais atentamente para esses exemplos.

Na Suécia há desde os anos 1970 uma lei que subsidia o “segundo maior jornal” em todo município de mais de 100 mil habitantes. O líder do mercado local é inclusive obrigado a custear a distribuição do concorrente, e o governo paga muitas vezes mais que a metade dos custos de produção apenas para manter a pluralidade de ideias e cobertura em um município.

Imagina que interessante seria algo assim no Brasil. Se bem implementada, uma lei dessas ajudaria a resolver o problema de monopólio da mídia no interior do País – especialmente nas mãos dos políticos. Se criássemos um “fundo de desenvolvimento da imprensa no interior”, poderíamos fornecer altos benefícios para os profissionais recém passaralhados, tal qual oferecemos aos médicos que trocam a vida na capital por alguns anos de experiência e bons salários em rincões do País.

Há alguma dúvida que isso seria bom para a democracia?

Por uma postura percebida como excessivamente oposicionista (o que é necessariamente melhor que uma mídia excessivamente apoiadora), os governos brasileiros não costumam ajudar muito as questões de negócios da nossa imprensa. Mas poderíamos ver o exemplo da França. Há algum tempo as empresas de mídia do país cobram do Google alguma compensação pelos links que aparecem em buscas.

É um pleito legítimo: afinal, se não houvesse links confiáveis da grande mídia no buscador, teríamos que nos satisfazer com Yahoo Respostas, mídias sociais e blogagens desatualizadas, o que desvalorizaria o produto do Google. Depois de muita briga, parecia que a empresa americana iria parar de indexar os jornais franceses, sem compensação – deixando a situação ainda pior. Até a intervenção do presidente François Hollande. Ele entrou na negociação e assinou um tratado onde o Google se prontificava a pagar 60 milhões de Euros para um fundo de “desenvolvimento do jornalismo digital”.

A Associação dos Jornais tem exigências parecidas aqui, mas por que o governo não entra nas negociações e pressiona empresas como Facebook e Google, que efetivamente mais lucram do trabalho que beneficiam os jornais?

Uma maneira mais direta de melhorar o jornalismo – não necessariamente salvando as atuais empresas de comunicação, mas talvez atraindo mais jornalistas – é um investimento maior em jornalismo estatal.

Peguemos um exemplo de jornalismo de alto nível e não subserviente subsidiado e conhecido por todos: a BBC inglesa. Ela é uma instituição, um motivo de orgulho dos britânicos. E é paga por eles: no último ano foram £3,606.3, ou 11,7 bilhões de Reais, coletados em licenças dos domicílios do Reino Unido (todo britânico que tem uma TV tem de pagar uma assinatura compulsório equivalente a R$ 481 por ano). Agora compare a página da BBC Brasil com a de qualquer portal de internet. Ela pode não ser exatamente atraente.

Mas não há publicidade e tem mais reportagens aprofundadas ou de pautas importantes e que não ganham tantos cliques alhures. Pode-se dizer que ela está cumprindo melhor a jornalística, mesmo que se dependesse de cliques puros ela poderia ser vista como suicida, pelas métricas atuais.

O bom para nós é que a BBC mantém sua missão para além do Reino Unido. A melhor reportagem que li sobre a situação dos imigrantes haitianos no Acre, pauta urgente e ao mesmo tempo cara para cobrir e com relativa baixa taxa de cliques está no site da BBC. A BBC tem autonomia para criticar o governo e cobrar suas promessas. Ela também não é um saco sem fundo, e gera receita vendendo, por exemplo, seus belíssimos documentários à Globo ou os seus serviços de agência de notícias para outros veículos.

Aqui no Brasil temos um certo bode com o jornalismo subsidiado porque ele não só tem menos qualidade percebida (é muitas vezes “chato”, em termos de linguagem, especialmente na TV e rádio), mas também é visto como excessivamente chapa-branca, cobrindo assuntos de interesse do governo primordialmente.

O nosso grande exemplo não ajuda. A TV Brasil, mesmo cobrindo 61% da população, por exemplo, teve como melhor audiência registrada 0,11 no Ibope de SP. Ela está sob o guarda-chuva da EBC, criada há 6 anos por Lula para ser uma “BBC brasileira”, mas que ainda está muito, muito longe disso. O problema nem é tanto o dinheiro — ela teve um orçamento de R$ 900 milhões este ano — mas é que ela efetivamente confunde atividades de relações públicas do poder executivo com jornalismo público.

No noticiário internacional, por exemplo, há uma mistura de assuntos amplamente cobertos pela grande imprensa (inclusive, que ironia, fornecidos pela BBC) com relatórios de ações governamentais.

O modelo de imprensa pública ainda está longe do ideal aqui, por uma série de fatores. Há uma má-vontade dos jornalistas em discutí-lo e pouco interesse do público. Mas na medida em que as empresas de jornalismo vão ruindo, o modelo público é mais necessário que nunca. Precisamos colocar essa discussão em pauta novamente.

Mesmo que a EBC vire uma BBC dos trópicos, isso não soluciona o problema do fracasso do mercado em prover jornalismo em quantidades e vozes suficientes. Nem mesmo a isenção em mais impostos seria capaz, sozinha, de compensar as iminentes perdas causadas pela fuga de publicidade. E, cá entre nós, olhando as declarações do partido no poder (e no principal de oposição) é difícil ver em um horizonte próximo a criação de algum subsídio direto, como um “fundo de socorro dos jornais”. Isso não impede que discutamos a necessidade de algum apoio governamental.

A melhor e mais completa ideia que vi até hoje para revitalizar o setor foi o radical modelo de financiamento público proposto por Dean Baker, economista do Center for Economic and Police Research dos EUA. A lógica é relativamente simples: todo cidadão teria um voucher de 150 a 200 dólares que poderia usar para financiar a organização não-governamental de notícias de sua escolha. A pessoa indicaria qual jornal financiaria na hora de preencher os dados de restituição de imposto de renda, simplesmente colocando o código da entidade em questão.

Algo como uma Lei Rouanet para pessoas físicas dedicadas especificamente ao fomento do jornalismo9. A ideia também tem semelhança à solução de uma prestação de serviço de interesse público que o Estado e mercado fornecem em quantidades insuficientes: a educação básica (na verdade a ideia de Baker é igual ao modelo de charter schools) praticado em outros países. Este é o modelo favorito de McChesney, que aconselha ospublishers:

Abrace a revolução digital; não tente lutar contra com arame farpado eletrônico, paywalls, hiper-comercialismo, e espionagem dos seus leitores. Os “vouchers de jornalismo cidadão” preencheriam a rede com largas quantidades de jornalismo com qualidade profissional e produziriam um setor de jornalismo efetivamente independente.

Não vejo qualquer dificuldade em ver a sociedade apoiando um projeto assim desde que 1) exista uma maior regulação da mídia; 2) mais fundações e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público ajudem a fornecer o jornalismo necessário, ao lado de apenas grandes empresas de comunicação e 3) a tendência de desconfiar cada vez mais da mídia seja revertida.

Sobre a primeira condição: boa parte das entidades que representam a imprensa no Brasil são contrárias a qualquer tipo de regulação da mídia, e a conversa fica emperrada por ser confundida com censura, sempre. A regulação (idealmente) é mais sobre o negócio que circunda o jornalismo, e tem como princípios garantir maior concorrência e pluralidade.

Ela nem precisa ter relação com qualquer órgão do governo, mas os seus objetivos devem ser sim discutidos pela sociedade e formalizados em lei (de preferência melhores do que as que estão sendo discutidas hoje). No cenário de mais dinheiro público financiando o jornalismo, a regulação faz sentido porque as empresas ou fundações da imprensa teriam que atender alguns critérios mínimos de qualidade e serviço ao público para receber dinheiro.

E, lógico, devem ser mais transparentes. Como sabemos, liberais são menos liberais quando os lucros caem consideravelmente, então talvez a regulação seja menos demonizada quando puder significar a sobrevida dos jornais e revistas.

Há uma chance maior do jornalismo receber algum tipo de financiamento público se ele não for representado por uma empresa que busca o lucro apenas. E o jornalismo de fundações e ONGs é uma realidade cada vez mais presente. À medida que o jornalismo-empresa, preocupado com a audiência e a publicidade em fuga, deixa de dar atenção a assuntos mais complexos e fazer reportagens aprofundadas, o terceiro setor toma para si o papel de produzir jornalismo-bem-público.

Semana passada, por exemplo, foi a Anistia Internacional, e não uma agência de notícias, quem primeiro deu a informação que as bombas de gás lacrimogêneo usadas pelo governo da Turquia contra os manifestantes em Istambul eram de fabricação brasileira. Enquanto os portais republicaram a informação sem muito contexto, a Pública – essa sim uma ONG específica de jornalismo – mostrou como o governo brasileiro ajuda a Condor a vender esse tipo de coisa no mercado internacional.

Eu poderia ficar aqui bastante tempo listando bons exemplos de jornalismo investigativo praticado fora das grandes redações (mais um: a série Moendo Gente, do Repórter Brasil), às vezes em organizações que não tem a comunicação como o foco, vide alguns relatórios do Greenpeace.

O que vale ser notado é que as pessoas físicas ou fundações filantrópicas que financiam essas iniciativas o fazem como se dessem dinheiro para uma escola ou um centro cultural, entendendo que levar informação de qualidade para todo mundo é um fim em si. E são nessas fundações (que não são exatamente novas nos EUA, diga-se) que podemos começar a vislumbrar o que é um jornalismo separado do comercialismo. Sobre isso vale ler a entrevista que Natália Viana, uma das responsáveis pela Pública, deu ao Observatório da Imprensa há um ano:

A Pública não é um site e, portanto, não tem um público-alvo. Somos uma ONG cuja missão é produzir e fomentar o jornalismo de qualidade. Sempre dizemos que o nosso site (www.apublica.org) é um veículo-meio e não um veículo-fim. Colocamos toda nossa produção ali para que seja “roubada” por outros veículos (temos até uma seção que se chama “Roube nossas historias”). Tudo é feito em creative commons para que seja utilizado livremente por outros veículos, desde que citada a fonte e com link para o nosso site.

Nosso objetivo é que o maior número possível de jornalistas e veículos utilize nosso material. A ideia é espalhar nossas histórias. Acreditamos que a informação de qualidade deve ser livremente disseminada, já que é essencial para qualificar o debate democrático sobre os grandes temas nacionais.

Ainda estamos na fase relativamente deslumbrada com as fundações e ONGs de jornalismo, e a maioria delas foi criada há poucos meses ou anos – então conseguem se manter com doações ou investimento inicial.

É difícil prever qual a viabilidade econômica no longo prazo. Pode ser que mais empresas apoiem esse tipo de iniciativa mais na base do mecenato ou filantropia institucional — que é filosoficamente diferente da publicidade (marcas querem ser associadas a coisas boas). Mas creio que será necessário algum tipo de ajuda do governo, nem que seja uma “lei de incentivo ao jornalismo” ou vouchers para abater do imposto de renda. Esse estudo de soluções possíveis foi feito também no artigo A Reconstrução do Jornalismo Americano, de Leonard Downie Jr e Michael Shudson.

A conclusão:

É improvável que exista um único modelo econômico para custear o jornalismo. Muitos jornais podem e irão achar maneiras de sobreviver impressos e online, com uma nova combinação de recursos reduzidos. Mas eles não irão produzir o tipo de faturamento ou lucro que subsidiou enormes equipes de reportagens, independente dos novos modelos de negócios que eles evoluam para. (…) A sociedade americana tem que assumir coletivamente a responsabilidade de apoiar o jornalismo independente neste novo ambiente através de variadas combinações de filantropia, subsídios e políticas governamentais.

Mas para mais fundações aparecerem, mais pessoas e empresas doarem, para que surja uma legislação que ajude de fato a salvar as empresas de notícias ao mesmo tempo que incentive novos atores, uma coisa fundamental precisará mudar por aqui: as pessoas comuns devem começar a apreciar o jornalismo, a entender o papel que ele tem na sociedade. Há uma má-vontade exagerada, sim, mas nós jornalistas também estamos devendo.

E se não mostrarmos nosso valor, ninguém vai nos salvar.

Pra quê tanta notícia?

Sejamos francos: não precisamos ler nem metade — nem 90%, ou provavelmente nem 99% — das notícias que lemos todo dia. Era o que eu tentava explicar ontem, sentado à mesa do café com outros jornalistas de tecnologia, discutindo a crise do jornalismo (é um assunto de estimação): o problema da irrelevância econômica do jornalismo é causa-consequência de produzirmos coisas tão irrelevantes.

As pessoas ficaram meio bravas quando disse que muito raramente há mais de 3 notícias importantes sobre o assunto que cobrimos em um dia. As notícias têm funções diferentes em cada editoria, mas ali, no caso, pra que serve uma reportagem de tecnologia, idealmente? Para ajudar o consumidor a decidir o que, onde e quando comprar um novo aparelho e como ele pode aproveitar melhor a tecnologia que já tem. Só.

O resto é entretenimento.

Pode haver entretenimento de alto nível (leitores de notícias de tecnologia, especificamente, se comportam como se estivessem vendo uma partida de futebol), sem dúvida, mas é bom termos em mente que em uma enorme parte do tempo, não há muita distinção entre o entretenimento puro e o puro jornalismo para o leitor. Não que o entretenimento não tenha valor, mas precisamos lembrar disso na hora de cobrar a conta.

Antes da internet, o jornalismo ruim era uma forma de entretenimento relativamente barata e mais abundante. Ler uma notícia de crime, com foto do cadáver no jornal, era mais barato que comprar um livrinho policial. Hoje, quando para o anunciante tudo é clique, a notícia da celebridade concorre com o próprio Facebook da celebridade ou o vídeo de uma cena dela no Youtube – alternativas gratuitas.

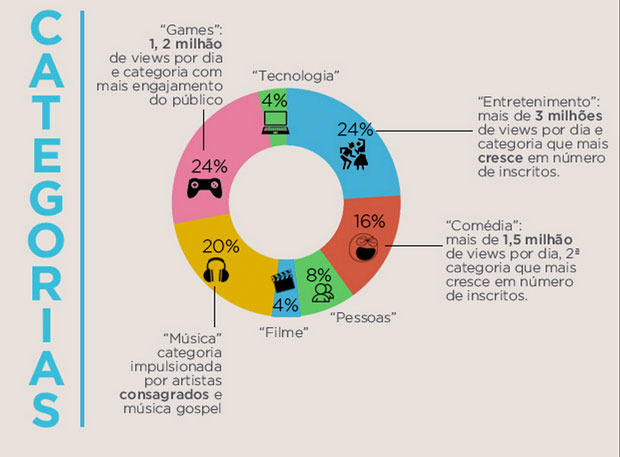

O leitor mais velho pode se apegar à coluna ou ao blog de um jornalistão crítico da política ou do futebol (caros para seus veículos), mas a molecada vai atrás dos Tubbers e a sua opinião, muitas vezes gritada, contra o mundo. Aliás, é interessante olhar para os números do Youtube para ver a relativa desimportância (em audiência) do jornalismo. Quando você faz um canal de televisão onde apenas o mercado é ouvido, é isso que se produz e que se consome, como mostra esse gráfico elaborado pelo Youpix:

Em vez de tentar se diferenciar, vendo que não poderia concorrer em entretenimento de baixo nível, as empresas de comunicação online, na busca por cliques e mais páginas para poder colocar anúncios, foram forçando a barra para noticiar não-notícias, diminuindo cada vez mais o valor unitário do produto. E a popular noção que se seguiu de que informação é , que o que aparece nos portais tem de ser gratuito, foi inevitável.

Stewart Brand, visionário criador do Whole Earth Catalog e guru de várias pessoas do mundo da tecnologia, disse em 1984 um negócio que virou um mantra dos libertários da internet: “Information wants to be free” (A informação quer ser gratuita/livre). Mas a frase dele tem um pouco mais de nuance, como raramente é lembrado:

Por um lado a informação quer ser cara, já que é tão valiosa. A informação certa no lugar certo simplesmente muda a sua vida. Por outro lado, a informação quer ser gratuita, porque o custo de obtê-la fica mais e mais baixo o tempo todo. Então você tem essas duas coisas lutando entre si.

Além de produzir entretenimento barato para competir com o entretenimento gratuito, o jornalismo também concorre com as “notícias” criadas por quem antes era “personagem”. Já que estamos em um momento de auto-análise, vamos conceder que além de não-notícias e notícias ruins, produzimos (de maneira mais involuntária que o público imagina) muita publicidade disfarçada de jornalismo.

Em seu livro anterior, The Death and Life of American Journalism, Robert McChesney mapeou como a comunicação empresarial aumentou a sua relevância nos últimos anos. Em 1960, nos EUA, havia menos profissionais de relações públicas (lá assessor de imprensa e RP é a mesma coisa) que jornalista. Em 1990, já havia dois RPs para cada jornalista de redação. Em 2012, a proporção era 4 para 1 e ele estima que logo chegará a 6 para 1.

O efeito disso, para o pesquisador? O real produtor de informação mudou de endereço. Como a mídia tem cada vez menos repórteres “para investigar as declarações das empresas e os seus press releases, a probabilidade de que elas sejam apresentadas como notícia legítima ficou ainda maior.”

Quem já trabalhou como assessor sabe quantos releases são publicados na íntegra, cada vez mais. É uma “vitória do cliente” e pode até ser genuinamente útil para o leitor mas, desculpem todos os amigos assessores (eu já fui um!), a visão não contestada, não contextualizada ou analisada de uma empresa não é bom jornalismo e não se distingue de publicidade.

Mas é, cada vez mais, a realidade. Em vários setores dos fazedores de notícia, vemos cada vez mais a pauta sendo dominada pelos anúncios das empresas e instituições. E mesmo no jornalismo investigativo, há cada vez menos investigações próprias da imprensa. Hoje ela funciona muito mais como replicadora de inquéritos do Ministério Público ou operações com nome engraçado da Polícia Federal.

Além de desvalorizar o produto jornalismo, o que isso provoca? Com a internet, muitos departamentos de relações públicas das empresas começaram a se comportar como os de marketing, e perceberam que a imprensa nunca foi o intermediário ideal para divulgar informações de interesse próprio. Agora há fanpages, Twitter, blogs, canais do Youtube e uma legião de propagadores de informação “amadores” dispostos a publicar qualquer release enviado.

E, por último, mas não menos importante, há a exploração dos tais influenciadores. Não sei o quanto isso é verdade em outros setores, mas em grandes lançamentos de eletrônicos ou carros, por exemplo, boa parte dos convidados são celebridades, tuiteiros com muitos seguidores e personalidades do Youtube. Eu entendo perfeitamente o lado das empresas. Na internet, essas pessoas também são veículos, muitas vezes mais poderosos que os velhos estabelecidos.

Uma mensagem positiva para centenas de milhares de seguidores pode ser melhor, do ponto de vista do cliente, do que uma reportagem “enviesada”, ainda que minimamente, da imprensa.

Os políticos também estão percebendo o fenômeno da irrelevância do intermediário. No New York Times semana passada, Frank Bruni fez a pergunta: quem precisa de repórteres? Ele recapitulou alguns dos últimos grandes anúncios políticos dos EUA, todos feitos através de “pronunciamentos do Youtube”, vídeos ensaiados, controlados, sem jornalistas chatos para fazer perguntas incômodas ao fim. Parece ser uma tendência.

Em um belíssimo texto publicado na Piauí do mês passado, a jornalista argentina Graciela MochKofsky mostra como a briga de Cristina Kirchner com a imprensa mostrou, quase que sem querer, que falar diretamente com o público é melhor para os políticos.

Ao radicalizar o confronto, por momentos com uma retórica velha e sempre com fins políticos mais do que imediatos, os Kirchner se tornam, de repente, muito modernos: começam a falar com a sociedade de forma direta, descartando aberta e militantemente a intervenção da mídia – desqualificando com palavras e gestos a mediação dessa elite a que se referia Eric Alterman na New Yorker. E falam muito: em certos períodos, Cristina poderá ser vista todos os dias na televisão, fazendo longos discursos em cadeia nacional. E depois no Twitter. E depois nos espaços de publicidade oficial.

Em resumo: a imprensa estabelecida está perdendo o seu valor tanto como geradora de informação quanto como mediadora. E, por consequência, como instrumento da população, bem público. Se conseguirmos reverter esse quadro, ou mostrar mais claramente o valor do jornalismo, poderemos achar parceiros improváveis.

O fundo de investimentos de Warren Buffet, por exemplo, está comprando vários jornais no interior dos EUA – foram 28 só em 2012. Ele ama o papel e gasta horas por dia com eles, mas é possível acreditar que ele não fez essas compras por caridade, mas por ver um bom negócio aí.

Analisando os títulos que ele adquiriu — todos diários centrados em notícias locais –, dá pra ver que o “engajamento” é altíssimo, e muitos dos jornais chegam a mais de 60% da população das suas cidades. Buffet não vê outra alternativa para o atendimento da demanda por informação da comunidade – se depender dele, o jornalismo dos jornais, em papel, não morre. Em uma entrevista recente a Alberto Dines, ele disse que o “jornal não é do empresário, é das pessoas”, e que para sair da crise “os jornais tem de ser significantes para a população.”

É isso.

De tudo que vi durante essa pesquisa, um dos modelos que simpatizei mais foi o criado por Buzz Volley, empresário americano que fundou o Voice of San Diego. Ele atraiu jornalistas passaralhados e investiu em notícias aprofundadas, locais, relevantes. “Nós queremos ser os melhores cobrindo um pequeno número de coisas. Nós somos muito disciplinados em não tentar fazer de tudo”, disse em entrevista.

Se a função do jornalista é ajudar o público a navegar em um mundo com cada vez mais informações, selecionando o que importa, escrever menos, mais aprofundadamente pode ser uma alternativa. Como você vê pela montanha de letras aqui, é o que eu sempre tento. Posso estar errado.

O que importa, para o nosso futuro, é que o jornalismo precisa buscar um novo produto e um novo cliente. Talvez fazer jornalismo para o público seja uma boa saída.

Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há mais de dez anos. Para saber como fazemos, leianossa política de comentários.