Sou fã de Jefferson Airplane desde os fins de tarde regados a psicodélicos e After Bathing at Baxter’s do início de minha vida adulta.

A cultura judaica sempre me fascinou — os comentários levemente antissemitas de meu avô, tendo em mente que ele nos considerava judeus (e negros, mas isso é outra história). A piscina térmica do Clube Israelita, única disponível para meu tratamento da asma, aos sete anos de idade, e onde, pela primeira vez, vivenciei discriminação.

Minha admiração vitalícia por Woody Allen e por todo humor judaico, meu interesse — em determinada época da vida — pelo alfabeto hebraico e por cabala etc.

Ademais, todos os detalhes estéticos deste filme, a física usada como simbolismo, por exemplo, e o tema principal do filme sendo a teleologia, e também a edição e a cinematografia, tudo me toca profundamente.

Mas serei eu suficientemente judeu para captar esse filme? É preciso entender a alma judaica para saborear esse filme inteiramente?

De toda forma, o momento mais intenso que havia passado no cinema antes fora com The Big Lebowski, que assisti “de surpresa” com um amigo de sensibilidade similar – quase literalmente morremos de rir, caídos no chão do cinema, sob os olhares desaprovadores de todos.

Enfim, sou fã dos irmãos Coen, considerando toleráveis mesmo seus filmes mais bobinhos. Mas tenho este como sua obra-prima, até o momento, pelo menos.

Spoilers

Não creio que esse seja um filme “estragável” por revelações da trama. Há quem diga que produtos culturais, e correspondentes degustadores culturais, que dependam da não revelação de spoilers para manterem a apreciação máxima intacta, seriam, justamente, inferiores.

Tratar-se-iam de meras gimmicks, e quem as aprove ou se deleite com elas, gente simplória. Eu não iria tão longe, mas de fato a grande obra artística não pode depender apenas do impacto. E algumas, como essa, ganham com a repetida ruminação sobre os detalhes, e com o comentário cultural.

Portanto a surpresa, e há muitas neste filme, não é essencial, por mais brilhantemente concebida que seja, e por maior o deleite que provoque.

De todo modo, a partir daqui, preciso avisar que discutirei detalhes da trama, o que algumas pessoas que não assistiram o filme podem considerar prejudicial a sua apreciação desnuda, livre de preconcepções. Como é um filme com já alguns anos – me deixou de cabelos em pé o vê-lo como produto de outra década –, e de que ninguém mais parece falar, pode até caber o aviso.

Mas, cá entre nós, deixa disso e vá em frente. Se você ainda não viu, só algo como esse artigo pode levá-lo a ver, nessa altura.

O conto judaico na introdução

Quando assistimos A Serious Man pela primeira vez, a introdução só pode nos confundir. E também não é muito fácil conectá-la com o resto do filme. Aqui o tema do “aceite o mistério” é apresentado.

O deleite em re-assistir é perceber como os diretores brincam com nossas expectativas com os pequenos detalhes: e não interessa o quão cética seja ou quais ideologias a pessoa espose, a colocação espaço-temporal do filme já de cara nos faz repousar sobre o conhecimento de que se trata de ficção, possivelmente uma parábola, algo com mais um sentido metafórico do que narrativo.

Pois nos deparamos com um casal judaico em algum lugar bem frio do leste europeu, num tempo indeterminado que pode conter mais de 1000 anos, da alta idade média até talvez a primeira guerra. Eles falam ídiche, e são legendados. O homem relata a sua esposa que teve problemas com a carroça (foi o que consegui entender das legendas) e foi ajudado por um conhecido que não viam há tempos.

Aí o problema, a esposa teve notícias, três anos atrás, da morte desse indivíduo.

Eu, como a maioria da audiência do filme, desconhecia as superstições judaicas ligadas ao dibbuk, mas consegui perceber o dedo genial e inconfundível dos diretores nos puxando ora para lá, ora para cá, com a expectativa de que o senhor nos seria revelado como… o que quer que ele fosse.

Não ficamos sabendo, mas esse não é aquele tipo de final aberto de que reclamamos no cinema artsy fartsy (pseudão peidorreiro?), aquele grande “e daí” cósmico.

Não, aqui ansiamos resposta e ela nos é eludida como em brincadeiras sadomasoquistas de negação de orgasmo.

O loser judaico

O self-ridicule (“autorridículo”) é a mais extraordinária contribuição judaica. Podemos digredir se a noção de auto-engrandecimento étnico, “povo escolhido”, não provocaria em seus membros um ligeiro reflexo do oposto. Mas o auto-apequenamento não tem nada a ver com ego, pessoal ou coletivo. O auto-apequenamento deliberado, incontido, é uma expressão do gênio judaico.

Outro povo que desenvolveu um tipo semelhante de modéstia fabricada, só que mais para o lado da poesia do que para o humor, foi o povo tibetano. Enquanto na cultura jovem e pouco sofisticada onde vivemos, não encenar certa bravata esperançosa, junto com certa falsa humildade pegajosa e sem espirituosidade, é considerado faux pas, nessas culturas, referenciar a si próprio com bom gosto é essencial.

E isso implica demonstrar uma humildade terrivelmente sincera e verdadeiramente explícita em meio a expressão requintada e clara da própria capacidade intelectual, coragem e desenvoltura social.

O “loser”, no filme, não possui essa qualidade. Ele parece não ter sequer capacidade de autorreflexão, ou até agência, se sentindo apenas alguém atirado num mundo hostil.

E que mundo hostil. Absolutamente ninguém respeita o sujeito.

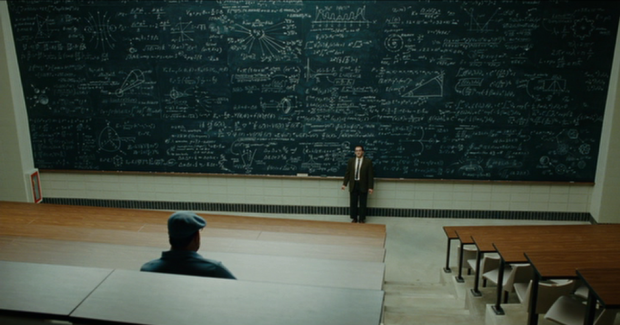

Ele é um professor prestes a obter tenure, isto é, emprego docente vitalício, no caso numa instituição superior de ensino. Ele ensina física, e numa cena impactante, está à frente de um quadro negro maior do que uma tela de IMAX, demonstrando matematicamente a equação de colapso da onda de Erwin Schrödinger – que quem cursou graduação em física sabe que é o momento em que a coisa começa a ficar séria, matematicamente, e é a culminância de tudo que se considera “básico”.

E que quem não cursou física, liga com o experimento de pensamento do gato na caixa.

O dibbuk da primeira cena, por exemplo, é feito um Gato de Schrödinger por meio da maestria do roteiro e da direção. Ele não é simplesmente não qualificado, mas é continuamente, emocionalmente, qualificado pela audiência como ora isso, ora aquilo.

Ao longo de todo filme, sabemos que o protagonista está se ferrando, mas é bom lembrar, esse é um palimpsesto da história de Jó na bíblia. E sua falta de fé não é em Deus, mas na benevolência divina.

Numa das cenas — para mim, entre as mais hilárias — entre todos os sofrimentos e pressões que ele está vivendo, ele tem que lidar com um vendedor de assinatura para uma espécie de clube de discos vinil na qual aparentemente seu filho se inscreveu. É obrigado a comprar um disco por mês (está no contrato). O vendedor insistentemente empurra o disco de Santana chamado Abraxas, um disco excelente, na verdade. E agora também sabemos que o filme se passa, portanto, no início dos anos 70 – até aqui ele podia ter se passado nos anos 50, ou até próximo da atualidade.

Enfim, nem todo mundo na plateia de um filme desses conhece a divindade gnóstica Abraxas, um deus que não é benevolente, mas igualmente benevolente e malevolente. Nosso protagonista repete “eu não quero nenhum Santana Abraxas!”

Mas os três rabinos levam a teologia do filme mais longe.

Os três rabinos

Em seu sofrimento – que inclui divórcio, dívidas de jogo do irmão, tensões sobre a obtenção da tenure, um aluno chantagista, filhos desrespeitosos, a morte inesperada do amante da esposa, um acidente de automóvel, gastos com advogado, etc. –, nosso protagonista procura a ajuda espiritual de um rabino.

Ele busca ver o rabino intermediário, mas este viajou e um rabininho (ator mais conhecido como Howard do The Big Bang Theory) tenta lhe passar todo tipo de autoajuda pasteurizada. O primeiro nível de contato com deus é benevolente, ingênuo. Mas também insatisfatório.

Ao longo do filme, ele consegue falar com o rabino intermediário e este lhe conta uma longa história sobre um dentista que encontrou “me ajuda!” escrito em hebraico nos dentes de um gói. A história é críptica. O rabino ou é um charlatão, ou possui alguma sabedoria inatingível e, portanto, inútil para nossos problemas práticos.

Nesse nível, deus é simplesmente misterioso, e o tema do “aceite o mistério” é claramente vocalizado.

Enfim, ele tenta ver o rabino mais sábio e idoso, mas não é recebido. O rabino está ocupado, “pensando”, diz a secretária.

Deus é inatingível.

Aqui, A Serious Man remonta, sem nunca se esquivar, que fique claro, de certa ortodoxia judaica, à teologia existencialista de Ingmar Bergman na sua “trilogia do silêncio de Deus/da fé”, três de seus filmes mais brilhantes (o que é dizer muito), Através de um Espelho (Såsom i en spegel, 1961), Luz de Inverno (Nattvardsgästerna, 1962) e O Silêncio (Tystnaden, 1963).

Alguém para amar

No final, o sonho começa a se confundir com a realidade cênica. Mas isso não é feito de uma maneira barata e tosca, como se espera após alguém dizer isso de um filme.

Os vizinhos WASP assassinam o irmão por ele ser judeu. O que o irmão fez de tão judaico? Estudou a realidade com fórmulas abstrusas, como uma cabala insana, na tentativa de ganhar no jogo (o sistemão convenceu até o filho — tema semelhante é explorado no impressionante Pi, longa de estreia de Darren Aronofsky).

Mas era um sonho.

Ele está vivendo com o irmão procurado pela lei (e provavelmente pelos bookmakers) e infeliz ao ponto de suicídio num hotel barato. Explicitamente os WASP que matam o judeu são um pesadelo, mas seguindo com o tema da incerteza, são também uma espécie de desejo.

“Quando se descobre que a verdade é mentira, e toda a esperança em você morre, você não quer alguém para amar?”

O Rabino inatingível altera sutilmente, na conversa pós-bar-mitzvá com o filho do protagonista, a letra de “Somebody to Love” do Jefferson Airplane: “toda a alegria” vira “toda a esperança”. Dá na mesma. Ou isso também nos dirá algo?

Neste filme, o conto de Jó não termina, ou se termina, não termina com a aceitação de Deus. É de um humor negro como o petróleo, onde o pavor da ira de Deus pode ser claramente reconhecido. Há certa medida de encarada de abismo bastante desconfortável.

E, ao mesmo tempo, o filme é construído de forma que todas as mensagens e coincidências possam ser apenas isso. Enquanto uma pessoa vê e diz “veja só, a atitude moral dele aqui o fez ser condenado à doença ali”, outra diz “a doença já estava lá, não faz diferença”.

Na verdade até mesmo o diagnóstico é apenas inferido do comportamento do médico ao telefone.

A estrutura precisa e quase cabalística desse filme, numa sinergia de montagem, simbolismo e tema parece também envolver, em algo similar a indústria de semicondutores, vidro ou fogos de artifício, a inclusão de traços de “impurezas”, ou o que poderia talvez mais apropriadamente ser chamado de “ruído simbólico”, isto é certos saltos imprevisíveis tenuamente conectados com o resto, mas que curiosamente, fazem tudo funcionar melhor, dão “cor” e permitem uma explosão de criatividade interpretativa.

Emocionalmente, porém, esse é um filme difícil.

A audiência faz parte do jogo sádico da divindade Abraxas espelhada nos diretores irmãos nessa pequena janela de duas horas de realidade intensificada.

Eles não nos poupam de nos identificarmos com o loser, nem de todas as incertezas epistêmicas de uma teleologia embasada num monstro onisciente e onipotente. Ainda assim, escapamos “ilesos” desse verdadeiro jogo espiritual – ilesos, mas com um senso de urgência amplificado.

Grace Slick mandava mesmo ver, não é não?

Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há mais de dez anos. Para saber como fazemos, leianossa política de comentários.