O Brasil se considera uma nação boa e pacífica. Mas é só porque esqueceu ter sido a maior economia escravocrata de todos os tempos.

Muitas vezes, o sono tranquilo não é consciência limpa: é falta de memória.

“O melhor bife batido da cidade está na Lanchonete Doi-Codi!”

No coração do centro histórico de Paraty, cidade colonial construída com o sangue e o suor de muitos escravos, em pleno mês da consciência negra, acabou de ser inaugurado um novo restaurante:

Senzala Churrascaria Rodízio.

Não deveria me chocar mas ainda me choco. Afinal, o que não falta, em todo Brasil, são estabelecimentos chamados Senzala.

Na Alemanha, pelo menos, não existe nenhum Restaurante Auschwitz.

Eles teriam vergonha.

As maravilhas do tráfico humano

Em 2009, Portugal promoveu um concurso para escolher as “7 Maravilhas de origem portuguesa do mundo“.

Dentre os vinte e sete indicados, muitos eram locais fortemente identificados com a escravidão, com a compra e com a venda, com a morte e com a tortura, com o desterro e com o desenraizamento de milhões de pessoas. Pessoas como eu e como você. Pessoas cujo sofrimento não deveria ser esquecido:

Por exemplo, o forte Elmina foi construído em 1482 para fazer ali o comércio de escravos, hoje abriga um museu onde os visitantes são convidados a visitar as celas onde os Africanos ficavam confinados antes de serem enviados para as Américas. No sítio da votação, encontra-se uma longa descrição do forte e nem sequer uma linha, uma palavra mencionando o tráfico de africanos escravizados. …

É como se Auschwitz participasse em uma eleição das sete maravilhas alemãs no mundo.

(Leia mais ou confira a lista dos vencedores.)

A feliz união das raças da maior democracia racial do mundo!

Ninguém realmente deveria ficar surpreso. No mundo lusófono, o apagamento da memória da escravidão sempre foi a regra.

A grande maioria dos brasileiros aprende na escola que nosso lindo país foi construído por brancos, negros e índios, todos felizes, de mãos dadas e cantando kumbayá. Como se a colonização do Brasil tivesse sido um comercial da Benetton.

Para manter a mentira primordial no cerne do nosso mito de origem, a escravidão nunca é mostrada em seu verdadeiro horror:

Sim, alguns de nossos avós escravizaram nossos outros avós, mas, no fim das contas, eram todos bons amigos, os escravos eram muito bem tratados e, olha só, pelo menos nunca tivemos as leis racistas dos EUA! No Brasil, país bondoso e generoso, até a escravidão era a melhor do mundo!

(Aliás, não faz sentido falar em “escravidão melhor” mas, somente nos Estados Unidos, a população escrava tinha crescimento vegetativo, ou seja, aumentava e se reproduzia. No resto da Américas, a mortalidade era tão alta que, mesmo com os nascimentos, era preciso sempre importar novos escravos. O Brasil foi o maior importador de escravos de todos os tempos porque aqui, nessa terra tão bondosa e tão pacífica, era onde eles mais rapidamente morriam. Esse artigo clássico de Herbert S. Klein explora essas contradições.)

Somos tão legais hoje que nem parece que éramos tão escrotos ano retrasado!

Um trecho do Hino à Proclamação da República, escrito em 1890:

Nós nem cremos que escravos outrora

Tenha havido em tão nobre País…

Hoje o rubro lampejo da aurora

Acha irmãos, não tiranos hostis.

Somos todos iguais! Ao futuro

Saberemos, unidos, levar

Nosso augusto estandarte que, puro,

Brilha, ovante, da Pátria no altar!

Somente um ano e meio depois de abolida, a escravidão já começava a ser sistematicamente lavada da memória nacional.

Escravidão e Holocausto, ensinados lado a lado

Para muitos brasileiros, o bicho-papão racial são os Estados Unidos. Não podemos implementar cotas, pois senão “nos tornaríamos um Estados Unidos”; “temos muitos defeitos mas pelo menos não somos os Estados Unidos”, etc etc.

Pois eu morei lá e morei aqui, e estudei a fundo a história da escravidão nos dois países. Somos ambos profundamente racistas, mas o Brasil é pior por um motivo:

A cultura do deixa-disso. Por pensarmos que o não-falar sobre o racismo e a escravidão vai resolver por si só o problema.

Enquanto isso, o presidente norte-americano, em visita a Gana, um dos principais portos exportadores de escravos, afirmou que a escravidão, como o Holocausto, é daquelas coisas que não pode ser esquecida.

Para Obama, a visita aos calabouços de escravos remeteu à sua viagem ao campo de concentração Buchenwald: ambos nos fazem lembrar da capacidade humana para cometer o Mal.

E completou afirmando:

A escravidão e o Holocausto deveriam ser ensinados nas escolas de modo a conectar a crueldade passada aos eventos atuais.

Homens que não entendem porque tanto alarde pelo câncer de útero

Desconfie sempre de quem fala “sai dessa” quando o “essa” é algo que ele nunca experimentou.

Afinal, do ponto de vista de quem está bem acomodado e seco no convés do barco, não há motivo pra se debater tanto lá embaixo no mar só porque tem água entrando nos seus pulmões… SAI DESSA!

“Por que esses cadeirantes preguiçosos não deixam de se fazer de vítima e sobem as escadas como todo mundo, hein?”

Pior ainda são aquelas pessoas (muitas negras) que são contra as cotas (e similares) argumentando que “nunca precisaram delas”.

E eu faço uma cara pensativa e respondo:

Concordo, claro, como não? E tem mais, também sou contra esse negócio de diálise em hospitais públicos e rampas para cadeirantes nos prédios.

Oras, se passei a vida inteira sem precisar de nenhuma dessas coisas, é porque não são tão importantes assim, certo?

Afinal, dado que eu sou o centro do universo e a medida de todas as coisas, as pessoas só deveriam receber o que eu recebi e as únicas necessidades válidas são as que eu também tenho!

(Sobre isso, leia meu texto O assunto não é você.)

Somos os melhores em esquecer nossos crimes

Durante sete anos, morei em Nova Orleans, principal porto escravista norte-americano. Assim como o Rio de Janeiro, uma bela cidade, sexy e musical, turística e carismática, construída nas costas de escravos desesperados e agonizantes.

Um dia, enquanto passeava com meu cachorro pelo bairro universitário, uma soccer mom enfiava cuidadosamente seus quatro filhinhos, todos brancos e roliços, em seu jipão utilitário de luxo, também branco e roliço. Era uma senhora baixinha e gorducha, bochechas rosadas e orelhas de abano, carregando mochilas e merendeiras, parecendo dotada daquela infinita paciência que só uma mãe de quatro meninos pode ter. E, em seu para-choque traseiro, discretamente, estava o adesivo:

The South Will Rise Again (“O Sul se Erguerá Novamente”)

Como não se sentir ameaçado? Não conheço o contexto dessas palavras. Por tudo que sei, é um inocente desejo de revitalizar a economia local. Mas, ainda assim, nenhuma racionalização poderia apagar o meu calafrio ao ler aquela frase; nenhuma explicação lógica faria aquele adesivo soar menos sinistro. De certo modo, era como se o ressurgimento do Sul fosse indistinguível e indissociável do reescravizamento de toda uma raça.

E pensei: o Brasil foi tão ou mais escravista do que o Sul dos Estados Unidos, e resistiu por muito mais tempo até libertar seus escravos. Ainda mais doloroso pra mim, dos nove únicos deputados que tiveram a cara-de-pau e a temeridade de votar contra a Lei Áurea em pleno maio de 1888, já na véspera do século XX e na contra-mão de todos os ventos filosóficos do XIX, oito eram do Rio de Janeiro. Legítimos representantes eleitos do meu estado.

Entretanto, não ficamos nem o Rio e nem o Brasil maculados por essa nódoa. Um adesivo “O Brasil Crescerá” despertaria calafrios? Claro que não. Nem o Paraguai tem medo do Brasil. E concluí, aliviado: ainda bem que pelo menos o bom nome do meu país e do meu estado não estão ligados à escravidão.

Um segundo depois, bateu o estranhamento: mas… por que não?

A falta de calafrios não corresponde à falta de crimes. O Sul dos EUA teve, no Norte, um vizinho incômodo que manteve viva a memória de seus crimes. Já em nosso caso, simplesmente varremos nossos crimes para debaixo do tapete.

Não somos mais virtuosos: somos melhores em esconder o corpo.

(Ao contrário do que muita gente pensa, a Abolição não foi um “presente da monarquia”, mas uma lei disputada voto a voto no Parlamento, somente sancionada pelo Poder Executivo, naquele momento representado pela Princesa Isabel. Mais detalhes nesse meu rascunho de uma História da Abolição.)

“Shoah”, um documentário impossível

Shoah é uma palavra íidiche que significa “calamidade”. Para muitas pessoas, é um termo preferível à Holocausto – que, afinal, significa “oferenda aos deuses”.

“Shoah” também dá título a uma das grandes obras de arte, de qualquer arte, do século vinte, realizado pelo boy-toy de Simone Bouvoir, Claude Lanzmann.

São nove horas de filme, sem nenhuma imagem de arquivo: são somente depoimentos, e depoimentos, e depoimentos. Lanzmann entrevista três tipos de pessoa: sobreviventes, algozes (oficiais de campos de concentração) e testemunhas (poloneses que moravam perto dos campos).

Com os sobreviventes, Lanzmann é implacável. Ele praticamente os obriga a falar:

“Não foi uma crueldade fazê-las reviver, através da fala, tudo o que sofreram, no caso dos judeus. Era absolutamente necessário. Não acho que tenha sido sádico, mas fraternal. Durante as entrevistas, eu toco suas mãos, seus ombros, seus braços. Uma forma de dizer ‘eu estou com você’. Não faço interrogatórios para que alguém se diga culpado. Eles sofrem. Mas eu também sofro. Eu não os torturei. Eles se sentiram liberados. Eu não estava falando com uma pessoa qualquer, mas com um grupo muito especial de sobreviventes – e não há mais do que um punhado deles no mundo”.

Abaixo, talvez a cena mais emocionante no filme. O barbeiro não consegue falar, mas Lanzmann pressiona (em inglês):

Link YouTube | “Shoah”, e a impossibilidade de lembrar

“Shoah” é um filme de insuportáveis silêncios: das nove horas de filme, cinco horas e meia são de puro silêncio. Diz Lanzmann:

“Não é uma reconstituição, não é uma ficção, não é um documentário. O filme é uma ressurreição, uma reencarnação, tem uma arquitetura, uma construção em torno de uma obsessão pessoal. Eu fazia sempre as mesmas perguntas, geralmente referentes à primeira vez. E não tinha nenhuma intenção de acusar, denunciar, culpar. Nada disso, isso não me interessava.

Houve uma decisão consciente de fazer um filme sobre o presente, e não sobre o passado:

“O pior dos crimes, ao mesmo tempo de ordem moral e artística, quando se quer consagrar uma obra ao Holocausto, é considerá-lo como passado. Meu filme é uma anti-lenda, um contra-mito, vale dizer, uma investigação sobre o presente do Holocausto ou, ao menos, sobre um passado cujas cicatrizes estão ainda tão fresca e vivamente inscritas nos lugares e nas consciências que ele se dá a ver numa alucinante intemporalidade. … Os homens e as mulheres que falam diante da câmera dão sempre a impressão de não estarem contando lembranças, mas de as viverem mesmo, com força e clareza, no presente. … Enquanto fazia o filme, a distância entre o presente e o passado foi totalmente abolida. Em Treblinka só havia pedras, filmei as pedras como um louco, por todos os lados. Quando o espectador vê as pedras de Treblinka, ele vê os judeus sendo mortos. Da mesma maneira que quando o trem chega a Treblinka o espectador vê a tabuleta com o nome do campo exatamente como os judeus que iam para morte deviam ver. É um ato de cinema muito violento. Por isso o filme é fundamentalmente uma invenção, não uma lembrança. … O filme é sobretudo uma ressurreição, as pessoas entrevistadas revivem aquele tempo de tal maneira que, quando falam, até alternam os tempos dos verbos – presente e passado. … No filme, quando as pessoas falam, confundem presente e passado. Na mesma fala, dizem: eu estava lá e pouco depois: eu estou lá.”

Mais do que tudo, é um filme sobre a impossibilidade de recordar, de conceber, de articular o Mal:

Comecei precisamente com a impossibilidade de recontar essa história. Situei essa impossibilidade bem no início do meu trabalho. Quando comecei o filme, tive que lidar, por um lado, com o desaparecimento dos vestígios: não havia coisa alguma, absolutamente nada, e eu tinha que fazer um filme a partir desse nada. E por outro lado tive que lidar com a impossibilidade, até mesmo dos próprios sobreviventes, de contar essa história; a impossibilidade de falar, a dificuldade que pode ser vista ao longo do filme de trazer luz e a impossibilidade de nomear: seu caráter inominável.

Para celebrar os 30 anos de sua estréia, “Shoah” está sendo lançado em DVD pelo Instituto Moreira Salles. Recomendo nos mais enfáticos termos.

Mas não assista sozinho. É muito duro.

(Sobre “Shoah”, leia também: A dificuldade de falar de “Shoah” e It’s a beautiful thing.)

O Holocausto foi terrível mas não foi único

Estudo raça e racismo há muitos anos. Um dos meus livros preferidos sobre o tema é The Racial Contract, de Charles W. Mills.

Segundo Mills, o racismo seria um sistema político e uma estrutura de poder baseados em um Contrato Social (na verdade, um Contrato Racial) no qual os membros da raça dominante formariam um acordo tácito de, ao mesmo tempo em que garantem para si a maior parte das riquezas/oportunidades/etc da sociedade, também consentem em não ver o próprio sistema, criando assim a “alucinação consensual” de um mundo sem raças, meritocrático e igualitário, que passa a mediar sua interpretação da realidade.

Raça, para eles, sera invisível porque o mundo seria estruturado em função deles; eles seriam a norma em oposição a qual seriam medidas as pessoas de outras raças (“esses outros tem raça, não eu!”). Assim como o peixe não vê a água, os membros da raça dominante não veriam o racismo.

Mills também embarca em uma comparação perigosa, mas praticamente inevitável, entre o racismo e o Holocausto.

Visto de fora pelos não-europeus, que sabem na pele que a civilização européia se baseia em praticar barbarismo fora da Eueropa, o Holocausto não representaria “uma anomalia transcendental no desenvolvimento do Ocidente”, mas, pelo contrário, sua unicidade estaria apenas no aplicação do Contrato Racial contra europeus.

Ao colocar o Holocausto no contínuo cultural de outras políticas exterminatórias colonialistas européias, Mills não deseja negar o seu horror, mas somente sua singularidade histórica.

Tudo o que o nazismo tinha de operacional já vinha sendo aplicado, legitimado, tolerado, negado e esquecido pelos europeus há muitos séculos: a maior transgressão de Hitler seria aplicar contra europeus métodos que antes eram aplicados exclusivamente contra árabes, negros e índios.

A própria percepção do Holocausto, de um horror tão fora de escala e colocado num plano moral muito diferente de todos os outros massacres de não-europeus por toda a história, seria evidência da força ideológica do Contrato Racial.

Além disso, ao narrar o racismo como uma invenção aberrante de figuras como Gobineau e Goebbels, o Holocausto presta à intelligentsia européia do pós-guerra um importante serviço: sanitizou seu passado racial.

Link YouTube | “Nação do Medo”, legendado, completo, um filmaço de ficção científica.

Por fim, Mills cita o romance de ficção científica “A Nação do Medo” (Fatherland), que mostra um futuro alternativo onde os nazistas ganharam a guerra e nunca existiu a memória do Holocausto.

Na verdade, aponta Mills, nós JÁ vivemos nesse mundo não-alternativo: a única diferença é que os vencedores foram outros, mas eles também apagaram a memória dos massacres que cometeram, esvaziando sua importância e subtraindo seu ultraje.

Daí o esquecimento dos horrores da escravidão.

(O livro de Mills é realmente brilhante: leia minha resenha completa.)

O Epcot da escravidão nos Estados Unidos

Em Williamsburg, escravo é perseguido.

Em Williamsburg, escravo é perseguido.Mas se devemos lembrar sempre a escravidão… como?

Nos Estados Unidos, a cidade de Williamsburg oferece uma janela ao passado. Em troca do passe diário de US$36, o visitante passa o dia em uma “autêntica” vila colonial, onde tudo é como antigamente (menos os banheiros!), todos estão vestidos à caráter, em roupas de época, falando em vocabulário antigo, essas coisas. É um dos destinos turísticos e educacionais mais famosos do país.

Entretanto, sempre foi criticado por apresentar uma versão muito fácil, sanitizada e maniqueísta da história. Mais do que tudo, cadê os escravos? Afinal, na época da colônia, os Estados Unidos tinham escravidão e metade da população de Williamburg era negra.

Hoje em dia, o parque faz um esforço consciente (e polêmico, claro) para retratar a escravidão: além de incluir mais atores negros, criou-se também um “passeio” chamado Enslaving Virginia (“Escravizando a Virgínia”) especificamente sobre os horrores da escravidão.

Deve ser horrível mesmo: vários atores negros já se recusaram a interpretar os escravos (por considerar muito humilhante), as crianças choram tanto que foram criadas sessões explicativas posteriores para enfatizar que era tudo faz-de-conta e já aconteceu de visitantes interromperem o passeio para “salvar os escravos”.

Melhor assim. Preferível ser repelido por um simulacro do horror que nos gerou do que fingir que ele nunca existiu.

Encenação da escravidão à brasileira

O guia do engenho, vestido de escravo, se oferece para ser chicoteado pelos turistas.

O guia do engenho, vestido de escravo, se oferece para ser chicoteado pelos turistas.E no Brasil?

Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, já foi uma das cidades mais ricas do país, no centro da região que produzia a mais importante riqueza nacional: café. Hoje, é uma cidadezinha de vinte mil habitantes, que vive dos turistas que atrai com seus palacetes e fazendas coloniais – algumas com polêmicas encenações históricas.

Na fazenda São João da Prosperidade, há cinco gerações com a mesma família, a proprietária recebe os turistas vestida de sinhá e suas empregadas, de escravas:

Da janela, aponta a senzala: “Tenho 300 escravos” orgulha-se, voz impostada e dedo em riste. De repente, entra correndo pela varanda uma negrinha com remendos de algodão e cabelos presos em tranças. A menina, de apenas seis anos, se agarra à barra da saia da sinhá, põe o dedo polegar na boca e fixa os olhos nos visitantes. Basta um gesto da sinhazinha para que a pequena escrava abaixe a cabeça e saia da sala. “Não vê que estou com visitas?” – esbraveja a senhora. A menina vai brincar no alambique. Pouco depois, uma mucama adentra o salão, sob ordens de servir café aos convidados. (fonte)

Em uma fazenda próxima, Cachoeira Grande, que eu visitei agora em novembro, são só os empregados que estão vestidos à caráter: os proprietários se vestem e falam como se estivessem no século vinte.

Mais para o norte, na Zona da Mata de Pernambuco, o engenho Uruaé também encena a escravidão:

Vestido como “escravo da casa”, o jovem guia mostra o “quarto da sinhazinha” e explica a genealogia da família proprietária do engenho através dos retratos na parede. Na senzala, que chegou a ter 300 escravos de uma vez, ele coloca uma peça de ferro no pescoço e anuncia, sorridente: “Quem era moreno como eu era aqui”. O mais constrangedor vem depois, do lado de fora: o guia se amarra no tronco e pede que um voluntário simule açoitá-lo. Foi difícil arranjar alguém disposto a interpretar o papel. (fonte)

O engenho Uruaé também está na mesma família há sete gerações. Durante a visita, a proprietária afirma:

“A gente tem mais é que se orgulhar dos nossos que vieram antes. Nós ainda não fizemos nada.”

Fui só eu que achei esse “ainda” um pouco sinistro? O que essa senhora ainda está planejando fazer, meu Deus? Re-escravizar todo mundo?

Mas isso é implicância minha. A raiz filosófica do problema é outra:

Como retratar os horrores do passado?

Qual é a medida certa do horror?

As encenações históricas da escravidão nas fazendas coloniais parecem não agradar ninguém.

Por um lado, argumenta-se que elas não são horríveis o suficiente. Que encenam somente os aspectos mais, digamos, reprodutíveis da escravidão, aqueles por definição mais doces e inofensivos. Que perpetuam a ideia de que a escravidão era somente uma forma de trabalho entre tantas outras.

Afinal, se a escravidão é algo que uma doméstica contemporânea pode reproduzir, se a escravidão se resumia a se vestir de branco e trazer café pra uma mulher que você chama de “sinhá”, bem, então não era tão ruim assim, né? (Ou talvez ser empregada doméstica é que é horrível demais, mas não entremos nisso.)

Por outro lado, argumenta-se que são horríveis demais. Que mesmo doces e meigas, ainda mais quando encenadas pelos descendentes das vítimas, são sempre humilhantes:

Outros, no entanto, não sabem como reagir diante da interação realista dos ‘escravos’, que circulam vestidos em pobre algodão e, não raro, se curvam para obedecer às ordens da sinhazinha. “Será que esta criança tem idéia do que está fazendo? Ela ainda não tem idade para entender e pode ficar com a idéia de que deve se comportar como escrava, de que isso é normal” – indigna-se uma visitante paulistana, depois de recusar um copo d’água servido pela ‘mucama’.

Já o historiador Milton Teixeira, que trabalha como guia de turismo nas fazendas do café, defende a prática:

Não é degradante representar um escravo. Se o turista se sente incomodado, muito bem. O passado de escravidão tem de incomodar bastante, e não deve ser esquecido. … Ora, representações são feitas em toda parte do mundo. Na Europa, tem famílias pré-históricas; nos Estados Unidos, há simulação das batalhas da Guerra de Secessão, e, aqui no Brasil, é natural que haja uma encenação com escravos. Muito pior seria querer mostrar que não houve escravidão. (fonte)

Não deixa de ser simbólico que muitas dessas fazendas ainda estejam nas mãos das mesmas famílias. Ontem, lucraram nos ombros de seus escravos plantando cana ou café. Hoje, a mesma família continua lucrando nos ombos dos descendentes dos escravos, agora reduzidos a guias de turismo que reproduzem para turistas curiosos o horror da vida de seus avós.

Como escreveu o historiador e jornalista Fabiano Maisonnave, para a Folha:

De forma explícita ou não, as visitas aos engenhos transformam esses verdadeiros campos de concentração numa bufonaria, diluindo um dos piores crimes da humanidade, principal responsável pela imenso fosso social brasileiro, em um exemplo acabado do “racismo cordial”. A escravidão é exaltada, a casa-grande, absolvida, e a cana-de-açúcar, revalorizada como “energia renovável”, se torna bênção econômica do passado e do presente.

Mas como reproduzir de forma correta e didática o verdadeiro horror da escravidão? Como mostrar os corpos jovens mas enfraquecidos e fragilizados pelo criminoso excesso de trabalho? Como mostrar as marcas da tortura? Como mostrar as frequentes mutilações causadas pelo machete durante o corte da cana ou pelas engrenagens dos engenhos durante a moagem? Como mostrar as feridas emocionais de famílias desfeitas e de vidas sem esperança? Como mostrar os escravos revoltosos que davam e tiravam vidas para não voltarem ao cativeiro?

Será possível mesmo começar a quantificar esse horror? Quem dirá reproduzi-lo?

Existem encenações históricas em Auchwitz? O que o mundo pensaria de ver sorridentes atores descendentes de arianos brincando de depositar chorosos descendentes de judeus dentro dos fornos? Mas é só mentirinha, gente! É educacional!

Holocausto reencenado na Polônia. Grande idéia. Só que não.

Holocausto reencenado na Polônia. Grande idéia. Só que não.(Na verdade, como o instinto humano da burrice é inesgotável, já houve tentativas de encenar o holocausto, como essa aqui na Polônia. Muitas vezes, dá merda e acaba em processo, como dessa vez no Texas.)

Escravidão: essa pica é nossa!

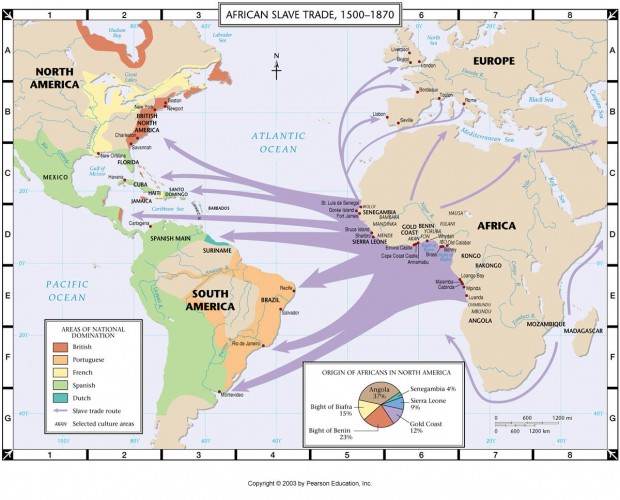

A escravidão africana nas Américas foi talvez a maior tragédia da Era Moderna.

Estima-se que cerca de 11 milhões de pessoas tenham sido transportadas à força da África para a América.

(Outras estimativas mais agressivas calculam que cerca de 40 a 75 milhões de vidas africanas tenham sido perdidas por causa do tráfico, entre mortos em guerras para obter escravos, em emboscadas para capturar escravos, ou em marchas forçadas para os portos exportadores de escravos no litoral.)

Dentre as muitas nações responsáveis por esse lucrativo e criminoso tráfico, os maiores culpados são os portugueses.

(Principais transportadores de escravos para as Américas: Portugal, 4,6 milhões; Reino Unido, 2,6 milhões; Espanha, 1,6 milhão.)

Dentre as muitas nações que receberam esses escravos e que construíram sua riqueza nas costas deles, o maior culpado é o Brasil.

(Principais destinos de escravos nas Américas: Brasil, 4 milhões; América Hispânica, 2,5 milhões; Índias Ocidentais Britânicas, 2 milhões.)

Dentre os muitos portos brasileiros que receberam essa massa humana desgraçada, o principal foi o Rio de Janeiro. (Dos nove deputados que votaram contra a Lei Áurea, vamos lembrar, oito eram da província do Rio.)

Além disso, quem inventou esse lucrativo e terrível modelo de negócios foram os próprios portugueses – não por acaso, os primeiros homens brancos a explorar sistematicamente a África. Em 1441, Antão Gonçalves teve a dúbia honra de se tornar o primeiro europeu a comprar e trazer para casa escravos africanos.

Depois disso, a história se desenrolou rapidamente, comprovando o tino comercial dos portugueses: já em 1452, arrancaram do Papa uma bula autorizando-os formalmente à escravizar os infiéis; em meados de 1470, estavam comerciando escravos no golfo do Benim e no delta do rio Níger; e, finalmente, em 1482, construíram a Fortaleza de São Jorge da Mina, em Gana, que em 2009 seria indicada candidata a “maravilha de origem portuguesa do mundo”.

(Por si só, a escravidão é mais antiga que andar pra frente. Todos os povos de todos os continentes de todas as épocas já tiveram algum tipo de escravidão, mas quase sempre cerimonial e economicamente insignificante. A escravidão africana nas Américas é um novo tipo de fenômeno humano porque, pela primeira vez, temos nações economicamente dependentes de milhões de escravos que compõem muitas vezes a maior parte de suas populações.)

Por fim, muitos e muitos séculos depois, no outro extremo dessa triste história, a última nação das Américas a abolir essa escravidão africana inventada pelos portugueses, a nação que mais teimosamente se agarrou aos seus escravos até o último minuto possível, foi justamente a nação gerada do ventre português: o Brasil. Nós.

De um modo bem real e doloroso, é difícil evitar a conclusão que esse enorme crime contra a humanidade é, em grande parte, uma responsabilidade lusófona e, dentro disso, brasileira. (E, mais especificamente ainda, e não que os outros estados sejam inocentes, carioca e fluminense.)

Passei seis meses na Alemanha durante a década de noventa. Mesmo cinquenta anos depois da Segunda Guerra, mesmo entre meus amigos adolescentes cujos pais nem eram nascidos durante a guerra, basta uma menção a nazismo, Holocausto ou Auschwitz para fazê-los abaixar a cabeça em silêncio, envergonhados, culpados, tristes.

Nós, brasileiros, se tivéssemos vergonha na cara, se tivéssemos um pouco mais de memória, faríamos a mesma coisa ao ouvir menções a senzala, navio-negreiro, escravidão.

Essa pica é nossa.

Cais do Valongo, o elevador de serviço do século XIX

No Rio de Janeiro, o principal porto de desembarque de escravos foi o Cais do Valongo. Estima-se que, entre 1758 e 1843, tenham chegado por ele quase um milhão de pessoas. (897.748, segundo o The Transatlantic Slave Trade Database.)

Provando que não foi de repente que nos tornamos o povo que faz subir pelo elevador de serviço a doméstica que faz o nosso serviço sujo, em 1770 o desembarque de escravos é proibido no porto principal da cidade (onde hoje fica a Praça XV e o Paço Imperial) e transferido exclusivamente para o distante Valongo.

Afinal, quando se está chegando de um grand tour pela Europa, a última coisa que se quer ver é um escravo nu agonizando no cais perto de você! Pelo amor de Deus!

Por fim, em 1843, cada vez mais envergonhado com a escravidão que lhe pagava as contas, o Império desativa e aterra o Cais do Valongo, construindo por cima dele o elegante Cais da Imperatriz.

E fim de história. Assim esqueceu-se o Valongo. Afinal, nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país!

Fast-forward para o presente. Em meio a um frenesi de obras para preparar o Rio de Janeiro para a Copa e para os Jogos Olímpicos, a prefeitura acabou de descobrir e desencavar o Cais do Valongo em pleno centro da cidade.

Agora reformado e reembalado para turistas (“são nossas ruínas romanas!“, disse o empolgado prefeito), o Cais do Valongo foi inserido no recém-criadoCircuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, ao lado de outras atrações como a Pedra do Sal, o Cemitério dos Pretos Novos (onde eram enterradas as vítimas da travessia atlântica) e os Jardins Suspensos do Valongo, esses últimos uma das coisas mais lindas e surpreendentes que já vi nessa cidade. (Veja o mapinha abaixo.)

Mas que não seja só um espaço para turista tirar fotos.

O que falta ao Brasil e ao Rio de Janeiro, e o que esse circuito histórico pode começar a timidamente fornecer, é uma verdadeira compreensão dos horrores que engendramos, um pálido retrato do terror que aconteceu (e ainda acontece) debaixo dos nossos olhos, nesse nosso chão, na nossa senzala, no nosso quartinho de empregadas.

O texto que você está lendo só existe porque calhei de visitar o Cais do Valongo no dia seguinte de assistir “Shoah”.

É possível quantificar o horror?

O Holocausto perpetrado pelos alemães matou cerca de seis milhões de judeus, um terço de todos os judeus no mundo. Além de incontáveis milhões de outras pessoas.

Não é minha intenção negar nem suavizar esse horror.

Mas não foi nem de longe o único horror perpetrado por europeus em sua longa história de horrores.

É impossível visitar lugares de tortura e morte como Auschwitz, Treblinka, Sobibor sem uma atitude de respeito e reflexão, sem pensar na memória das centenas de milhares de pessoas que sofreram ali.

Mas por que nós, brasileiros, não temos a mesma atitude ao visitar uma senzala, o Pelourinho (onde os escravos eram castigados publicamente) ou o Cais do Valongo?

Auschwitz matou 1,1 milhão de pessoas, Treblinka, 900 mil, Sobibor, 200 mil.

Enquanto isso, o Brasil recebeu 4 milhões de escravos, sendo que um milhão só pelo Cais do Valongo, logo ali, no centro do Rio.

Quem consegue compreender a enormidade desses números? Quem consegue quantificar tamanho sofrimento?

O passado é presente

Por isso, ali de pé diante do Cais do Valongo, um dia depois de assistir “Shoah”, eu tentei esquecer os números e somente imaginar como teria sido a experiência individual, una, indivisível, de pisar em terra firme ali, naquelas pedras, naquele chão.

Imagino que fui arrancado de minha família e de tudo que conheci; que atravessei o oceano cercado de pessoas agonizantes em um navio infecto; que não pude trazer uma roupa, um livro, nenhum objeto pessoal; que não sabia se jamais veria minha terra; que estava condenado a um castigo literalmente e potencialmente infinito, pois a escravidão não seria apenas minha, mas sim herdada por todos os meus descendentes até o fim dos tempos.

Imagino que o Rio de Janeiro, para mim, escravo recém-chegado, era um lugar desconhecido e cheio de horrores. Era o porto onde meus companheiros mais fracos vinham morrer. Era o chão onde começava a escravidão do meu corpo. Era minha primeira experiência nesse novo mundo onde seria cativo e explorado.

Imagino então que hoje o Rio de Janeiro continua sendo um lugar de horror para os meus descendentes, que são ao mesmo tempo a maior parte das vítimas de assassinato e também a maior parte da população carcerária, e ainda têm que ouvir que racismo não existe no Brasil.

Tudo isso aconteceu ontem, e continua acontecendo hoje. O passado, como uma pedra jogada no lago, cria ondas concêntricas na água e repercute no presente. O passado é o presente.

As cotas raciais são necessárias hoje não para corrigir as injustiças históricas do passado, mas para corrigir as injustiças cotidianas de hoje. As cotas raciais são necessárias porque hoje a Polícia Militar não invade do mesmo jeito a cobertura do descendente do escravista e o barraco do descendente do escravo.

O que fica claro é que não dá pra pensar nesses fenômenos como se pertencessem a universos tão diferentes assim. Não faz sentido chorar assistindo A Lista de Schindler e depois ir espairecer tomando o milkshake do Senzala.

* * *

Outrofobia: Textos Militantes

Esse texto faz parte do meu livro Outrofobia: Textos Militantes, publicado pela editora Publisher Brasil em 2015. São textos políticos, sobre feminismo e racismo, transfobia e privilégio, feitos pra cutucar, incomodar, acordar.

Se você gostou do que eu escrevo, então, dá uma olhada no livro: custa só trinta reais e deve ter mais coisa que você vai gostar também.

* * *

Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há mais de dez anos. Para saber como fazemos, leianossa política de comentários.