O menino tinha descido as escadas do casarão até o jardim onde costumava brincar. Levou seu pião, enrolou o barbante na base, mas abandonou o brinquedo na grama quando viu a coleção de bolinhas de gude perto do canteiro. Como podia, né? Ele as havia perdido há mais de um ano, seu pai tinha revistado a casa em busca delas e nada. Agora estavam ali, pequenas e lustrosas, como se nunca tivessem saído do lugar, como se nunca tivessem se perdido. A berlinde azul clara, sua predileta, estava na ponta do triângulo que apontava para ele. Até mesmo o desenho no chão era o mesmo do passado. Como podia, né? O menino era criança, então não se importava com questionamentos ou investigações. Pegou a azulzinha e uma mão pegou o seu pescoço. Horas depois, o pai foi chamá-lo para jantar e nunca mais encontrou o menino.

Fim.

Era mais ou menos assim uma das histórias que meu avô me contava todo final de semana, no início dos anos 90, na casa dele. Eu, no pé da cama, ele meio deitado no encosto. O vento socando a cortina branca e assoviando no ar pesado como uma panela de pressão, criando o ambiente lúgubre propício para historinhas de assombrar crianças da minha idade na época, 8 ou 9 anos.

Acontecia sempre no fim de uma tarde, com o sol já opaco sendo devorado pelo horizonte e aquele véu negro subindo sem pressa para o céu.

Os passarinhos, que dominam cidades do interior, onde eu morava, começavam a se calar naquele horário. Era como se o mundo desse aqueles dez minutos para o meu avô contar histórias. Toda vez. Ele não caía nos clichês dos contos de fada (que sempre adorei e ainda adoro), nem em narrativas bonitinhas para gerar bons sonhos. A proposta era outra, mas claro, na época eu não compreendi. Depois era “agora chega, vai pra lá, outro dia eu conto mais”, pá-pum, pimba, acabou.

Eu ficava me borrando de medo, suspeitando das dezenas de portas fechadas daquela casa misteriosa e das entradas que eu ainda não tinha descoberto. As histórias que ele se acostumou a me contar e que eu me habituei a ouvir tiveram peso significativo desde então e, com isso, para minha formação, como pessoa e autor.

Afinal, como podia uma criança com menos de 10 anos ficar fissurada no Drácula de Bram Stocker, aquela obra-prima que o Coppola fez? Aos 13, ler partes de Cruzando o Umbral, de Ambrose Bierce, aos 15, descobrir Hellboy e tomá-lo como personagem predileto de todos os tempos e, então, aos 16, escrever um conto estranho, que, pelo tom pessoal, foi confundindo com “experiência real” pelas pessoas e pelos jornais da cidade (e ainda me garantiu um prêmio local em 2001)?

Meu avô, como posteriormente outras pessoas, me deu a primeira aula. Depois veio a vida e hoje sou o que sou. Desde então, passei a me atentar no poder das histórias e em como elas, de uma maneira ou de outra, podem influenciar nossa existência, para o bem ou para o mal.

E influenciam.

Pederneira. Substância muito usada

no fabrico de corações humanos.

Ambrose Bierce

Contar história é a arte de narrar

Muito antes de inventar a escrita e até mesmo de realizar as pinturas rupestres pelas paredes das cavernas, nossos ancestrais já se sentavam ao redor de fogueiras para longas e criativas sessões narrativas. Graças a isso que, após gerações, somos capazes de acumular conhecimento e evoluir.

O universo narrativo é mais amplo do que a ficção e demanda uma responsabilidade muitas vezes camuflada dentro de seu conceito-mor. A narrativa é um recurso, aberto para várias vias e, por meio dela, atingimos diversas metas (direta ou indiretamente).

E por “responsabilidade”, entendam que me refiro ao lado negro da Força também. Mentiras, alusões, simbolismos, sempre no risco de, intencional ou não, perpetuar informações erradas.

A verdade, quando contada, flui. É uma narrativa espontânea, que sai pelos poros como suor, sem hesitação, muitas vezes sem o recurso de ter que fuçar a memória. A verdade acontece porque já aconteceu antes, então, a experiência de revivê-la sai da boca (ou dos dedos) com naturalidade.

Já a mentira não funciona dessa forma.

Assim como a ficção, a mentira demanda um exercício hercúleo de invenção. Pensem em Ed Bloom, de Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (Big Fish, ou também conhecido como o “último grande filme de Tim Burton”), ou em Forrest, de Forrest Gump: O Contador de Histórias. Em ambos os casos, os personagens são vistos justamente como “contadores de histórias” ou “mentirosos do bem”, já que utilizam de uma autobiografia para narrar eventos fantásticos sem provas de um passado mezzo distante, com o intuito de entreter seu espectador (Will, filho do primeiro, e os diferentes ouvintes na parada de ônibus do segundo).

Independente se há gigantes, anões, uma casa torta, seres de circo, bruxaria, em uma cidade improvável como Spectre, ou se a trama é narrada em eventos reais da história americana, com um personagem encontrando figuras como Elvis Presley, John Kennedy, Bear Bryan, Joe Namath e Richard Nixon), estas são narrativas recheadas de ficção (“eu aumento, mas não invento”) ou apenas… mentiras.

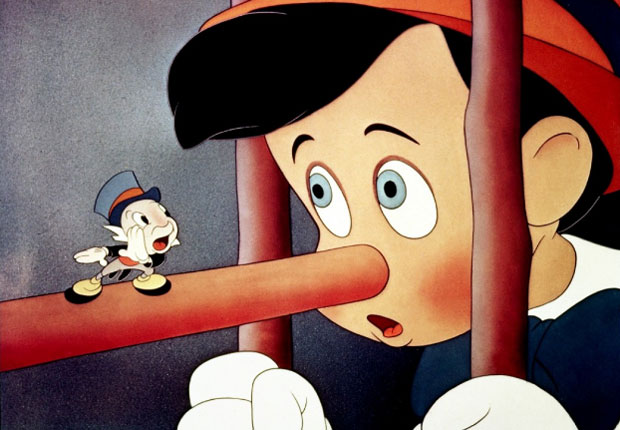

Só Ed e Forrest sabem a real. Ou não. Eles, como alguns de nós, podem ter acreditado nas mentiras/ficções e as assumiram como verdadeiras. Por isso, muitas dessas narrativas são transmitidas como verídicas. Afinal, nem todo mundo tem um Grilo Falante como voz da consciência e uma Fada Azul com promessas possíveis, não é? O nosso nariz cresce e somos engolidos pela baleia, a vida é assim.

De verdade.

A Wikipedia afirma que a “mentira é o nome dado as afirmações ou negações falsas ditas por alguém que sabe (ou suspeita) de tal falsidade, e na maioria das vezes espera que seus ouvintes acreditem nos dizeres. Dizeres falsos quando não se sabe de tal falsidade e/ou se acredita que sejam verdade, não são considerados mentira, mas sim erros”. Não deixa de ser verdade.

Meu colega de gravata, Alex Castro, disse em recente entrevista:

“Tudo é ficção. A verdade não existe. Tem coisa mais ficcional do que o Jornal Nacional, do que um livro de História do Brasil, do que uma biografia de celebridade? As pessoas ainda acreditam no que leem e isso me choca todo dia. Por isso, bato sempre nessa mesma tecla: é tudo mentira. Tudo. O tempo todo. Especialmente as coisas que batem no peito pra se afirmar verdades verdadeiras”.

A afirmação não deixa de ser verdadeira. Nossa história é marcada pela História, que passou pela mão de muitos, interpretação de vários, sofreu edição, assim como esse artigo. E vocês, já pararam para pensar se aquela história do meu avô, que me contava histórias, é real ou ficção? Eu sei a verdade (ou não), mas independente da resposta correta, achei que esse texto, que trata do poder das histórias, ficaria mais interessante se abrisse com uma… história.

A história como carapuça das mentiras

Agora peguemos o caso da não-ficção, de uma história que aquele cara teve de contar para seu patrão quando tinha se atrasado pela segunda vez na chegada do trabalho, sendo que a situação era a mesma (ele havia esquecido de ajustar o despertador do celular):

“Desculpe o atraso. Eu até tinha programado o celular para despertar às sete e trinta, já que levo meia hora de casa até aqui. Quando fui deitar ontem, a bateria dele estava cheia, então não o deixei carregando. Mas o celular descarregou durante a madrugada mesmo assim, por isso não tocou hoje pela manhã e me atrasei”.

Ou então, quem sabe, o lero que uma garota bateu com seu namorado ciumento por ela ter ido a um bar-balada sem tê-lo avisado:

“Não esquenta. Fui com a Glória e a Renata, o lugar era de boa. Claro, chegaram uns caras, mas não pegou nada. Você sabe como eu me comporto quando não to contigo. Você também tá ligado que a Glória acabou de terminar com o Chuvisco e queria afogar as mágoas. A Renata ficou bêbada como sempre, acho que alguém passou a mão nela lá perto do banheiro, ela deu uns berros, foi engraçado até. Voltamos antes das 2:00, pegamos táxi, e foi isso. Quero transar agora”.

E, por fim, a história que o pai contou para a filhinha de 8 anos que já vê novela das nove, tem acesso a internet e ouve conversa das mais madurinhas na escola, e o questionou sobre o sexo ser gostoso:

“Olha, querida, sexo é algo… bom. Todo mundo faz, um dia você vai fazer também. Eu fiz com sua mãe e tivemos você. Legal, né? Então… Mas não se preocupe com isso agora, porque agora você precisa se focar na sua prova de português pra quinta, tá? Daqui uns anos nós falamos mais disso com você. Mas é algo… Feito com muito amor, entre duas pessoas. E é gostoso. Mas não agora, tá? Tá bom? Bem, o papai precisa fazer uma coisinha ali no seu note. Boa noite, querida, durma bem”.

Mas eu não estou aqui para dissecar a “mentira na humanidade e suas aplicações psicológicas”. Apenas observo que ela, enquanto ficção, é utilizada por todos o tempo todo, para alguma finalidade conveniente, mas defendo que, se utilizada para uma narrativa de entretenimento, ela sempre pode ser saudável (ao contrário disso, se utilizada no dia a dia, confesso ser absurdamente contra).

A ficção viralizada

Temos também muitas famosas histórias que se sustentaram em mentiras ou informações incorretas.

Como por exemplo, a de que Sherlock Holmes nunca disse “elementar, meu caro Watson”. Nas novelas do Conan Doyle, o famoso detetive pronuncia a palavra “elementar”, mas nunca acompanhada pela batologia. A frase, tal e como a conhecemos, foi escrita para o filme protagonizado por Basil Rathbone em 1939. As três caravelas de Colombo eram, na verdade, duas: Pinta e Nina. A terceira embarcação que participou da descoberta da América era uma nau, outro tipo de barco de maior tamanho. Era intitulada como Maria Galante, mas Colombo a rebatizou de Santa Maria.

Por outro lado, para o choque de muitos, Walt Disney não sabia desenhar e nunca ilustrou nenhum de seus famosos personagens. Durante muitos anos foi dito que Mickey Mouse tinha sido criado por ele, mas atualmente sabemos que foi obra exclusiva do desenhista Ub Wickers, que deixou Disney compartilhar a autoria para lhe devolver um favor.

Já os vikings nunca usaram capacetes com chifres. Isso foi invenção do pintor sueco Gustav Malstrom nas ilustrações que realizou em 1820 para o poema épico Frithiof”s Saga. O propósito destes chifres irreais era retratar os ferozes guerreiros do Norte como seres quase demoníacos. Enquanto que Adão e Eva nunca comeram uma maçã. Já sabemos que é só um mito mas, ainda assim, no Gênesis não é mencionado de que fruto se tratava, apenas lê-se: “… mas do fruto da Árvore que está no meio do jardim disse Deus: ‘Não comereis dele’…”.

O lance da maçã provavelmente se deve aos pintores renascentistas. Esse mito é tão controverso que existe ainda diversas outras linhas de Bíblias antigas, como o Codex Sinaiticus, mostrando versões diferentes da mesma história.

E por aí vai. Camadas de histórias, de mentiras ou de ficção sobre alguma realidade. Muitas delas podem, ainda, ser mal contadas, uma lorota ou conversa fiada. Chamem como quiser. Elas também podem se sustentar na mentira, mas a ficção nem sempre engana. Essa transforma, recria e cria. Às vezes também inventa.

Algumas pessoas usam o recurso de rechear uma narrativa real com criações para se livrarem de algum mal, seja o físico ou um mal-entendido. Acontece.

Para um último e grande exemplo de mentira, ficção ou história (mas, na situação, uma bem contada), temos o caso do ataque marciano de Orson Welles. 75 anos depois, é difícil saber o que realmente ocorreu naquela noite e qual o tamanho da reação do público.

Permanece a ideia de pânico generalizado, telefonemas desesperados para a polícia, grupos armados saindo pela noite em busca dos extraterrestres, pessoas cobrindo as janelas com panos úmidos e americanos preferindo o suicídio à morte por gás venenoso, como se todo o país tivesse acreditado estar ouvindo uma descrição real de uma invasão do espaço — mas há, também, teorias fortes que afirmam que esse “pânico geral” entre muitos americanos nunca aconteceu e que, se aconteceu, foi em uma pequena e insignificante comunidade, mas não em quase todo o país como se dita por aí. Se isso for provado, então temos o primeiro viral da história? E viral para o quê? Para Guerra dos Mundos. E H.G. Wells agradece lá do túmulo.

Há também os mitos modernos, de lorotas que surgiram nesses tempos virtuais, como por exemplo a famosa e até hoje forte lenda sobre o “verdadeiro final de Caverna do Dragão”.

O conceituado desenho animado que marcou a geração dos anos 90 (e até mesmo as gerações posteriores), depois de apenas 27 episódios e mesmo fazendo um grande sucesso (aqui e principalmente no país de origem, EUA), a animação foi cancelada sem maiores explicações e, com isso, o episódio final nunca foi realizado, o que gerou a baboseira.

Na época, afirmavam que o roteiro final não foi gravado por ter sido considerado muito sombrio para um desenho infantil. Segundo a lenda, Tiamat, o dragão de sete cabeças, revela que os garotos nunca mais voltarão para a Terra. Na verdade, quando estavam descendo naquele carrinho da montanha russa, eles não entraram em outra dimensão. O carrinho caiu… e os seis jovens morreram. Eles estão no inferno e o demônio, mestre das mentiras e enganações, às vezes aparecia como Vingador, em outras na forma do Mestre dos Magos e que Uni, aquele unicórnio pentelho, era uma artimanha para empacá-los naquele cenário pela eternidade.

Balela!

Essa lenda surgiu na época da internet discada, entre a virada de 99 para 2000, em que alguns tipos de informações eram mais difíceis de se conseguir. Por isso a mentira cresceu e, até os dias de hoje, segue firme e forte. Lembro de que, há pouco mais de oito meses, voltei de uma viagem de 200 km discutindo isso com uma amiga que teimava na lenda de um desenho baseado no sistema e cenário de RPG Dungeons & Dragons que, só por isso, já não teria o menor sentido ter um final cristão. Tsc, tsc. O desfecho chegou a ser esboçado pelos seus criadores, intitulado “Réquiem” e seria dividido em duas partes/dois episódios.

A trama seguia, obviamente, a estrutura narrativa da série, mas deixaria um final aberto de maneira bem, bem interessante. Contudo, para a felicidade de muitos e numa boa vontade incrível, o brasileiro Reinaldo Rocha adaptou o roteiro original de Michael Reaves para o episódio final real e original.

Reparem que a mesma ideia de final falso foi aplicada nas teorias de LOST, quando a série ainda estava entre a primeira e a segunda temporada, lá nos idos de 2005 e 2006. “Vocês caíram do avião, morreram todos e foram parar no inferno”, blábláblá.

Até as lendas urbanas se repetem e caem no clichê, vejam só.

Mas a internet, através de história, criou outras tantas que também marcaram época, como os gatos bonsai e até mesmo o absurdo da fonte Wingdings, que numa combinação específica e relacionada a tragédia, indicava os atendados do 11 de setembro. E não vamos esquecer da loucura de Joaquin Phoenix (hoje bombando com Her) no loucaço I’m Still Here: The Lost Year of Joaquin Phoenix.

Durante todo o ano de 2009, o ator foi flagrado em algumas fotos com um aspecto estranho e algumas informações (falsas) sobre ele, vazaram, justificando a situação. E depois um vídeo, que gerou estranhamento e asco no público. Nele, Phoenix aparecia cheirando cocaína, ligando para prostitutas, uma cena de sexo oral com a assessora, ameaçando seus assistentes e cantando rap — muito mal. Cenas de nudez frontal masculina eram frequentes e uma das sequências mais chocantes mostrava um desafeto do ator defecando sobre ele enquanto o mesmo dormia. Depois, foi revelado que toda essa ação era um viral do documentário rapper de Phoenix para a Magnolia Pictures.

Mas é inegável que A Bruxa de Blair foi o precursor da tendência muito utilizada nos dias de hoje no gênero Horror: o “found-footage” (“filmagem encontrada”). A obra, lançada em 1999, foi um exemplo de campanha de marketing bem feita. A dupla de diretores e roteiristas — Daniel Myrick e Eduardo Sánchez — espertamente começou a divulgar na internet artigos e fotos falsas, indicando que os eventos do filme, que logo seria lançado, eram reais, o que causou um alvoroço na rede e uma verdadeira corrida aos cinemas quando ele foi lançado — e eu estava lá, crente da autenticidade dos fatos, como a maioria. Os cineastas focaram na história, não no produto. As pessoas não conseguiram distinguir a ficção da realidade naquela época de internet lenta e informações escassas que não caíam no nosso colo como hoje em dia.

Com isso, o enredo ganhou muita força entre as pessoas. A Bruxa de Blair também foi o primeiro filme a lançar uma campanha de marketing viral, algo que depois virou tendência em Hollywood.

Realidade vs. Ficção

Segundo bem definiu Mike Carey (roteirista da obra-prima O Inescrito, série desenhada por Peter Gross e lançada por aqui pela Panini/Vertigo, que trata a literatura com riqueza no meio dos quadrinhos), “a realidade é a nossa referência imutável”.

Os filósofos discutem sobre seu significado, mas confiamos no bom senso na maior parte do tempo. Não costumamos misturar nossos sonhos e desejos com as coisas do dia a dia ou da vida real, a não ser que estejamos afetados por delírios de febre ou alterados por álcool e outras drogas.

E existe a ficção. As histórias. Tudo que não faz parte da nossa referência imutável. Os mundos de “o que aconteceria se…” e “faz de conta” que existem lado a lado com o real, um escapismo que utilizamos para experimentar uma ideia, por exemplo. Sabemos que a ficção tem suas utilidades e sabemos que não é real. Fim da história.

Carey ainda esclarece, dentro dessa linha de raciocínio, que artigos de jornal supostamente são factuais e informam fragmentos de realidade, geralmente recentes, com fatos, informações e detalhes circunstanciais. Contudo, em inglês, também são chamados de “histórias”.

“Ao usarmos essa palavra, admitimos que é difícil encontrar um fato puro, que a produção de notícias sempre envolve seleção, escolha do que enfatizar, transformar alguns fatos crus em uma narrativa. E, às vezes, é difícil descobrir a quem essa narrativa serve”.

Nosso mundo é sustentado por pilares, que nada mais são do que histórias, reais ou não, ainda segundo Carey. Histórias sobre nossas famílias e os relacionamentos; sobre os grupos aos quais pertencemos e o que os torna melhores do que outros; sobre a América ser a terra da liberdade, que tudo vai melhor com Coca-Cola e milhões de outras coisas. Esqueçam as histórias e tudo o que sobra são grandes, desajeitados e arbitrários “fatos” que não se encaixam nem valem nada. Não se pode fazer um mundo a partir deles. Então, somos todos viciados em histórias e tomamos nossas doses sempre que podemos.

Ele reflete também que algo aconteceu com as histórias na era da comunicação digital. Alguns dos efeitos colaterais, alguns dos processos as intensificaram de maneiras imprevisíveis.

A história da vida e da morte de Jesus Cristo é duradoura e disseminada. E contá-la para tantas pessoas quanto possível era uma importante tarefa da missão que os primeiros cristãos se incumbiram: gospel (“evangelizar” — significa god-story, segundo o tradutor Guilherme da Silva Braga — “a história de Deus”), e apóstolo significa “aquele que carrega uma mensagem”.

Mas percebam o quão lentamente eles a carregaram. O segundo século já estava avançado quando definiram mais ou menos o texto do Novo Testamento. Talvez uns 2% do povo do Império Romano tenha ouvido a palavra até o ano 250. Constantino não se converteu até o século 4, e é então que tudo engrena.

Carey complementa o argumento ao dizer que, na era moderna, uma história como a da gripe suína é divulgada, recebe links, é compartilhada, discutida, blogada, tuitada e ganha uma força impressionante em questão de horas. Autoridades médicas se congratulam porque conseguem acompanhar a evolução da epidemia em tempo real, mas não são rápidas o suficiente para monitorar a velocidade que a notícia se espalha.

Diferentemente da infecção, a notícia da doença cruzou todas as fronteiras de uma só vez, viajando por meio de fibras óticas na velocidade da luz. Nem tentem impedir que isso aconteça, pois a notícia já está milhares de quilômetros adiante de vocês e sussurrando no ouvido de outro.

Na Primeira Guerra Mundial, os generais ainda lutavam pelas regras do século 19, enquanto metralhadoras e arames farpados tornavam as cargas de infantaria obsoletas. Centenas de milhares morreram antes que isso fosse assimilado.

Da mesma forma, vocês precisam escolher como essas histórias serão contadas e onde serão propagadas se usá-las como armas. Se livros — belos, velhos, encadernados, sólidos, resistentes, nas prateleiras de milhões de livrarias — são a carga da infantaria, então vocês precisam entender que as metralhadoras e o arame farpado que reduzirão os livros a tiras de papel, estão em algum lugar por aí.

Carey finaliza jurando que, em algum lugar na guerra das ideias, alguém já tem a arma surprema.

E ela começa com “Era uma vez…”.

Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há mais de dez anos. Para saber como fazemos, leianossa política de comentários.